Ein Interview mit Prof. Dr. Michael Matheus, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der GGW.

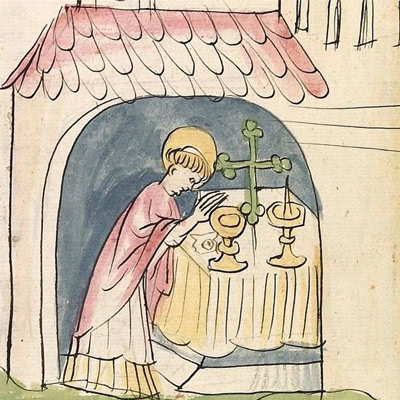

Weiterlesen: Wein ist fundamentales Element des kirchlichen Lebens

Die erstaunliche Erfolgsgeschichte des Rieslings an Mosel, Saar und Ruwer

Publikation über den Weinbau an der Nahe von Dr. Peter Fuchß

ARD Alpha zeigt den historischen Dokumentarfilm „Das fränkische Weinjahr“ von Richard Dill aus dem Jahr 1957

Unser langjähriges Mitglied Peter Eugen Eckes wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Artikel auf Domradio.de nach Interview mit Prof. Dr. Seeliger

Weiterlesen: Weinkultur und Kirche - eine fruchtbare Kombination

Über die Gesellschaft für Geschichte des Weines

Weiterlesen: Interview mit Prof. Dr. Seeliger bei der Deutschen Weinakademie

Portraits von Dr. Rudolf Nickenig für die Deutsche Weinakademie

Peter Kupfer: Ursprünge, Überlieferungen und Entwicklungen der Weinkultur und des Weinbaus in China