- Details

- Kategorie: Persönlichkeiten A-Z

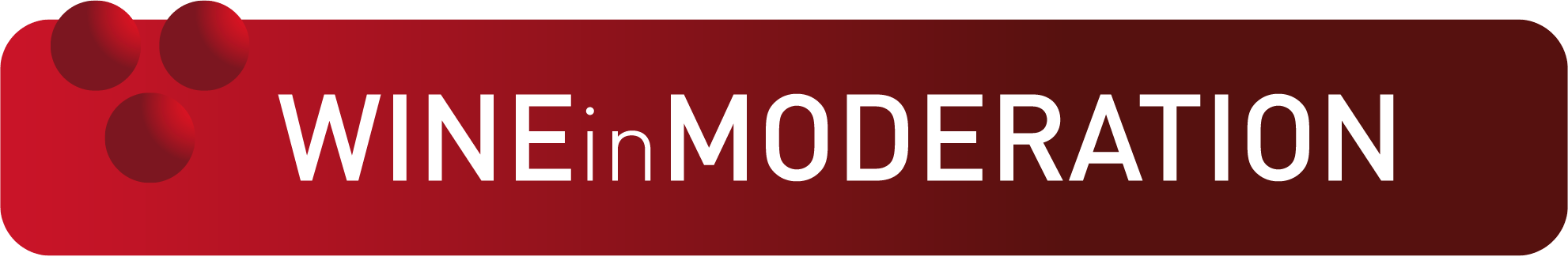

Vilem KRAUS, Prof. Ing. Rebenphysiologe und Rebenzüchter

* 30. Mai 1924 in Prag, Tschechien

† 7. Juni 2013 in Lednice, Tschechien

Vilém Kraus wurde am 30. Mai 1924 in Prag geboren. Im Jahr 1929 zogen seine Eltern nach Louny, wo er zuerst die Volksschule und danach das örtliche Realgymnasium besuchte. Nach der fünften Klasse des Gymnasiums schickten ihn seine Eltern in die Höhere Schule für Obst-, Wein- und Gartenbau in Mělník. Im Jahr 1949 begann er ein Studium an der Fakultät für Land- und Forstwirtschaft der Tschechischen Technischen Universität in Prag und wechselte nach dem ersten Staatsexamen an die Gartenbau- und Weinbaufakultät der Landwirtschaftlichen Hochschule in Brno. Bereits in seiner Diplomarbeit „Möglichkeiten der Hocherziehung in unseren Weinbaugebieten“ ging es um weinbautechnische und physiologische Fragen und die Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Traubenproduktion. Diese Themen sollten ihn sein ganzes Leben begleiten. Der Kontakt zur Praxis und Forschung für die Praxis war ihm sehr wichtig. Von 1955 bis 1964 arbeitete er an der Zuchtstation in Velke Zernoseky. 1960 reichte er seine Dissertation über „Die Historische Entwicklung des Nordböhmischen Weinbaugebiets und Rekonstruktionsvoraussetzungen“ an der Universität Brno ein und wurde promoviert. Von 1964 bis 1991 war er Leiter des Instituts für Weinbau an der Gartenbauliche Fakultät der Universität Brno in Lednice.

In Tschechien ist K. vor allem wegen seiner physiologischen Arbeiten und seiner ganzheitliche Sicht der Produktion bekannt. Dazu gehören auch von ihm gezüchtete Peronospora- und Oidium-tolerante Sorten, wie Neronet und Rubinet und die Unterlagssorte K-1. Neben Pilzresistenzen aus amerikanischen Wildformen, wie sie in der deutschen und französischen Rebenzüchtung zu der Zeit üblich waren, benutzte er bei seinen Kreuzungen auch Peronospora-Resistenzen aus der asiatischen Wildform Vitis amurensis, zu denen er durch Kontakte mit russischen Kollegen Zugang hatte. Aus einer von K. 1964 durchgeführten Kreuzung von Zarya Severa (Vitis amurensis Abkömmling) und St. Laurent selektierte Prof. Helmut Becker, aus ihm überlassenen Kernen, in Geisenheim die Sorte Rondo. Der Pollen weiterer V. amurensis-Abkömmlinge aus den Zuchtquartieren von Helmut Becker wurde von Norbert Becker am Weinbauinstitut Freiburg für Kreuzungen weiterverwendet. Hieraus entstanden Freiburger Sorten wie Bronner oder Solaris. So wurde durch K. Erbgut der Peronospora-resistenter asiatischer Wildformen in die Rebenzüchtung in Freiburg und Geisenheim eingeführt, was zu einer deutlichen Steigerung der Peronospora-Resistenz dieser Zuchtstämme führte. Im Gegenzug wurden auch Geisenheimer Sorten durch K.s Wirken in Tschechien getestet. So auch der Zuchtstamm Gm 322 58, der wegen seiner guten Weinqualität (Sauvignon blanc-Aromen) und hohen Winterfrosttoleranz in Tschechien zu den wichtigen neuen Peronospora-toleranten Sorten gehört. Wegen der hohen Frostresistenz erhielt sie dort den Namen Hibernal. K. ist auch deshalb in Deutschland bekannt, weil er hervorragend Deutsch sprach und schrieb. Bis ins hohe Alter führte er im großen Garten hinter seinem Haus in Lednice Kreuzungen durch und zog Sämlinge auf.

Das wichtigste Anliegen von K. war die Verbesserung der Situation des Weinbaus in Tschechien. K. hat an zahlreichen Büchern und Filmen mitgearbeitet und erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine wissenschaftlichen Arbeiten.

Ehrungen:

- Goldmedaille der Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft, Brno

- Silbermedaille der Masaryk-Universität

- Gedenkmedaille des Internationalen Büros für Rebe und Wein O. I. V. in Paris

- Gedenkmedaille für sein Lebenswerk für den Weinbau in der Tschechischen Republik

Rebsorten:

- Rubinet

- Neronet

- Unterlage K-1

Quellen:

- SVOBODA, Jaroslav. Dnes by oslavil 98. narozeniny Vilém Kraus, jeden z největších českých vinařů. Náš region. [Heute wäre der 98. Geburtstag von

Vilém Kraus gewesen, einem der größten tschechischen Winzer. Unsere Region.]

[online]. 30.05.2022. - https://www.rebeundwein.de/aktuelles/news/article-3934650-198999/prof-vilem-kraus-verstorben-.html

- https://brnodaily.com/2024/08/16/science/mendelu-faculty-of-horticulture-commemorates-life-and-work-of-professor-vilem-kraus/

- Persönliche Kontakte und Informationen von Fachkollegen

Bildquelle: © hs-gm

Autor: Ernst Rühl, Geisenheim, Oktober 2025

- Details

- Kategorie: Persönlichkeiten A-Z

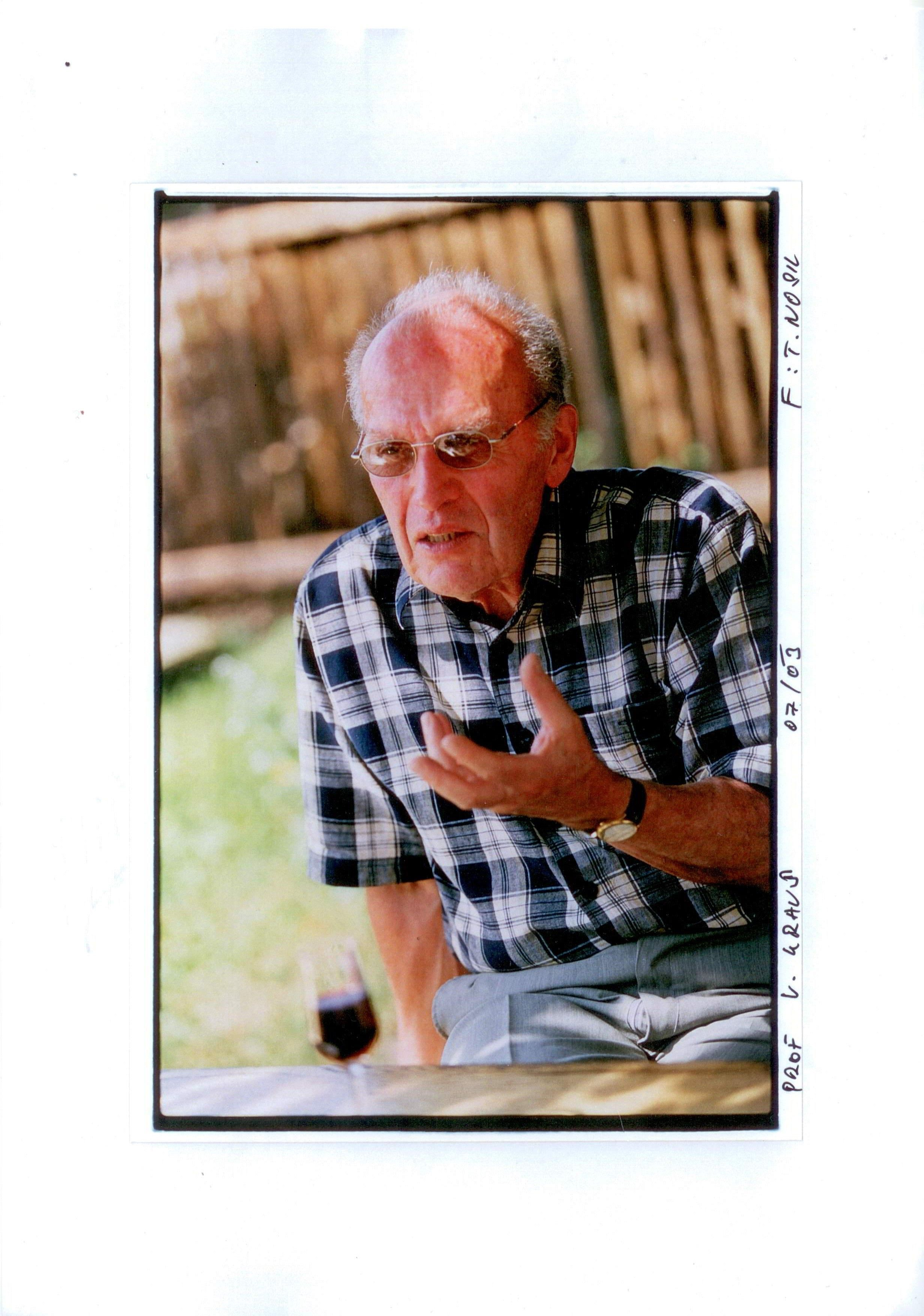

Dr. Wolfgang THOMANN, Weinpublizist

* 29. Juni 1948 in Tittmoning (Lkr. Traunstein)

† 27. Oktober 2019 in Winnenden

Wolfgang Thomann war Diplom-Mathematiker. Er wurde 1979 an der Technischen Universität Dresden mit einer Arbeit über die Programmierung von elektronischen Taschenrechnern promoviert. 1986 konnte er nach einem lang gestellten Ausreiseantrag die damalige DDR verlassen und fand in der Bundesrepublik eine Anstellung in der Datenverarbeitung der Eckes-Granini GmbH in Nieder-Olm.

Bereits in der Zeit der DDR wurde T. 1979 an der Volkshochschule Dresden Dozent für Weinthemen. Aus dem in diesem Zusammenhang entstandenen Kreis von Weinfreunden, der sich, da in der DDR private Vereinsgründungen nicht möglich waren, 1983 als Freundeskreis innerhalb des Kulturbundes der DDR etablierte, ging später der Erste Sächsische Weinkonvent e. V. (1990 – 2025) hervor.

Nach der Gründung der Deutschen Wein- und Sommelierschule des Gastronomischen Bildungszentrums Koblenz im Jahre 1996 unterrichtete T. dort. Seine thematischen Schwerpunkte waren die Ampelographie, speziell der pilzresistenten Sorten, und der Weinbau Mittel-, Süd- und Ost-Europas. Die dortigen Weinbaugegenden kannte er zu seiner Zeit wie kein anderer. Sie zu bereisen hatte er bereits in der Zeit des Sozialismus begonnen.

T. war Autor von Band 11 „Elbe/Saale-Unstrut“ des „Gesamtwerk deutscher Wein“ (Trittenheim 1991) und Mitherausgeber umfangreicher Nachschlagewerke wie dem „Europäischen Wein-Almanach“ (1990) und dem „Welt-Wein-Almanach“ (1992) sowie Mitarbeiter bei „Der Brockhaus Wein“ (Braunschweig 2005, 2. Aufl. Mannheim – Leipzig 2009), wo T. jeweils für die osteuropäischen Länder verantwortlich zeichnete. Er verfasste die Weinkapitel über die Ukraine, Georgien, Armenien und Aserbaidschan in der umfangreichen Dokumentation „Culinaria Russia“ (Potsdam 2006) und zahlreiche Beiträge in Fach- und Publikumszeitschriften zum Wein an Saale-Unstrut, an der Elbe, im ehemaligen Böhmen, in Slowenien, Polen und Rumänien. Hervorzuheben sind auch Beiträge zur Weinetikettenkunde der ehemals sozialistischen bzw. osteuropäischen Länder, die von 2006 bis 2008 in der Verbraucherzeitschrift „selection“ erschienen.

T. war Gründungsmitglied des Verbands deutschsprachiger Weinpublizisten „Weinfeder“ und Mitglied in der Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains des Vins et Spiritueux (FIJEV). Von 2013 bis zu seinem Tod war er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats und von 2016 an des Vorstands der Gesellschaft für Geschichte des Weines e. V.

Seine Veröffentlichungen sind für die Geschichte des Weinbaus und der Weinwirtschaft in den ehemaligen sozialistischen Staaten vor und in der Zeit des Übergangs zur Marktwirtschaft von bleibendem historischen Wert. Die von ihm gesammelte Spezialliteratur zu diesem Bereich ist als Stiftung in die Bibliothek der Gesellschaft innerhalb des Bibliotheksbestands der Hochschule Geisenheim gekommen.

Quellen:

- Nachruf Dr. Wolfgang Thomann, in: Gesellschaft für Geschichte des Weines e. V. Mitteilung 3/2019, S. 3f.

- https://www.stadtwikidd.de/wiki/Erster_S%C3%A4chsischer_Weinkonvent (eingesehen 27.08.2025)

Veröffentlichungen (in Auswahl):

- Beiträge zur Programmierung und Architektur von elektronischen Taschenrechnern, Dresden, Techn. Univ. Diss. 1979

- [zusammen mit Rudolf Steurer] Europäischer Wein-Almanach. Das umfassende Nachschlagewerk zu den Weinen Europas: Weinsorten, Klassifikation, Anbaugebiete, Weinwirtschaft, Etiketten-Ansprache, Jahrgänge und Lagerfähigkeit, Wien – Frankfurt – Berlin 1990

- [zusammen mit Rudolf Steurer und Josef Schuller] Welt-Wein-Almanach, Wien – München – Zürich 1992, 2. Aufl. Bindlach 1997

Bildquelle: Adolf Suchy

Autor: Hans Reinhard Seeliger, Düsseldorf, August 2025

- Details

- Kategorie: Persönlichkeiten A-Z

Otto KÖBLE, Diplomlandwirt, Abteilungsleiter (MinDirig a.D.)

* 23.04.1937 in Stuttgart

† 05.02.2016 in Bonn

⚭ Elisabeth Köble, geb. Stohr (1936 – 2023), 4 Kinder

Otto Köble wurde 1937 in Stuttgart geboren, wuchs in Talheim, Kreis Heilbronn, auf und besuchte dort in den Kriegsjahren die Volksschule und ab 1947 die Oberschule in Heilbronn. 1951 begann er eine Weinbaulehre an der Staatlichen Rebveredlungsanstalt in Lauffen am Neckar. Im Anschluss ging er zur Weinbauschule in Weinsberg. 1955 wurde der junge Winzer erfolgreicher Sieger im Berufswettkampf auf Bundesebene in der Sparte Weinbau. Erste berufliche Erfahrungen im Weinbau erzielte er als Verwalter bei der Freih. von Schorlemer´schen Gutsverwaltung in Lieser und beim Weingut E. Hinkel in Framersheim. Daran im Anschluss besuchte er die Höhere Weinbauschule in Bad Kreuznach. Mit dem Abschluss war die allgemeine Hochschulreife und die pädagogische Eignung für die Ausbildung von Lehrlingen verbunden. Von 1959 bis 1962 studierte er Agrarwissenschaften an der Universität Bonn. Nach dem Diplomexamen wurde er Geschäftsführer des Weinbauverbandes Mosel-Saar-Ruwer e. V. und ab Gründung auch der Weinwerbung Mosel-Saar-Ruwer e. V.

Im Jahre 1965 wechselte K. ins Referat Wein-, Branntwein-, Hopfen-, Mineralwasser- und Teewirtschaft im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bonn, in dessen Diensten er 20 Jahre blieb. In Gremien der Europäischen Gemeinschaften wurde er zum Sprecher der deutschen Delegation in der Arbeitsgruppe „Wein“ beim Ministerrat und im Verwaltungsausschuss „Wein“ bei der Kommission. Damit war er mit der Ausarbeitung des europäischen Weinrechts befasst. So hat er z. B. Bundeskanzler Helmut Kohl beim EU-Gipfel 1982 in Dublin fachlich beraten. Die Dubliner-Beschlüsse zur Umsetzung einer Hektarertragsregelung in Deutschland sollten ihn sein weiteres Berufsleben begleiten.

In der Landesregierung von Rheinland-Pfalz wurden nach dem sogenannten Glykolwein-Skandal von 1985 organisatorische und personelle Konsequenzen gezogen. So kam es, dass K. unter Weinbauminister Dieter Ziegler zum Abteilungsleiter Weinbau im Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten berufen wurde. Zu den ersten Aufgaben der Landespolitik zählte es, das Vertrauen am Weinmarkt im In- und Ausland wiederherzustellen und damit die aufziehende Krise im rheinland-pfälzischen Weinbau abzuwenden. Als Abteilungsleiter war K. mit unterschiedlichen weinbaupolitischen Themen in der Landesregierung befasst.

Nachdem der Leiter der Abteilung Landwirtschaft im MWVLW in den Ruhestand verabschiedet wurde, wurden die Abteilungen Landwirtschaft und Weinbau zusammengeführt. Die Leitung der neuen Abteilung wurde ab dem 15.07.1997 K. übertragen. Derartige Änderungen in der Organisation stellen an die Führungskräfte hohe Anforderungen. Einfühlungsvermögen und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren gefragt. Die räumliche Trennung der Dienstgebäude erschwerte die Führung der Mitarbeiter und Synergieeffekte sowie der erkennbare Nutzen waren gering. Die zusätzliche Arbeitsbelastung hat K. mit dem ihm eigenen Verständnis von Pflichterfüllung gemeistert.

Von 1987 bis 2001 war K. Vorsitzender des Forschungsrings des Deutschen Weinbaus (FDW) bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Der Forschungsring koordiniert die angewandte Forschung in allen Bereichen der Weinwirtschaft, insbesondere der weinbautreibenden Bundesländer mit ihren Versuchs- und Forschungseinrichtungen. Ziel des FDW ist eine abgestimmte Umsetzung der Forschungsfinanzierung der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Für seine Verdienste im Forschungsring wurde K. 2001 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Seine Stimme hatte aufgrund seiner ruhigen Art, seiner Erfahrung und seinem Realitätssinn Gewicht. Ferner durfte er in zahlreichen Gremien des nationalen und internationalen Weinbaus und der Weinwirtschaft mitwirken.

Seinen Ruhestand verbrachte K. mit seiner Frau Elisabeth in Bonn. Sie nutzten die gemeinsame Zeit für umfangreiche Reisen in der Welt.

Quellen:

- Mitteilungen der Familie

Bildquelle: Privat

Autoren:

Johannes Büchel, Mainz

Friedhelm Leimbrock, Mülheim an der Mosel

August 2025

- Details

- Kategorie: Persönlichkeiten A-Z

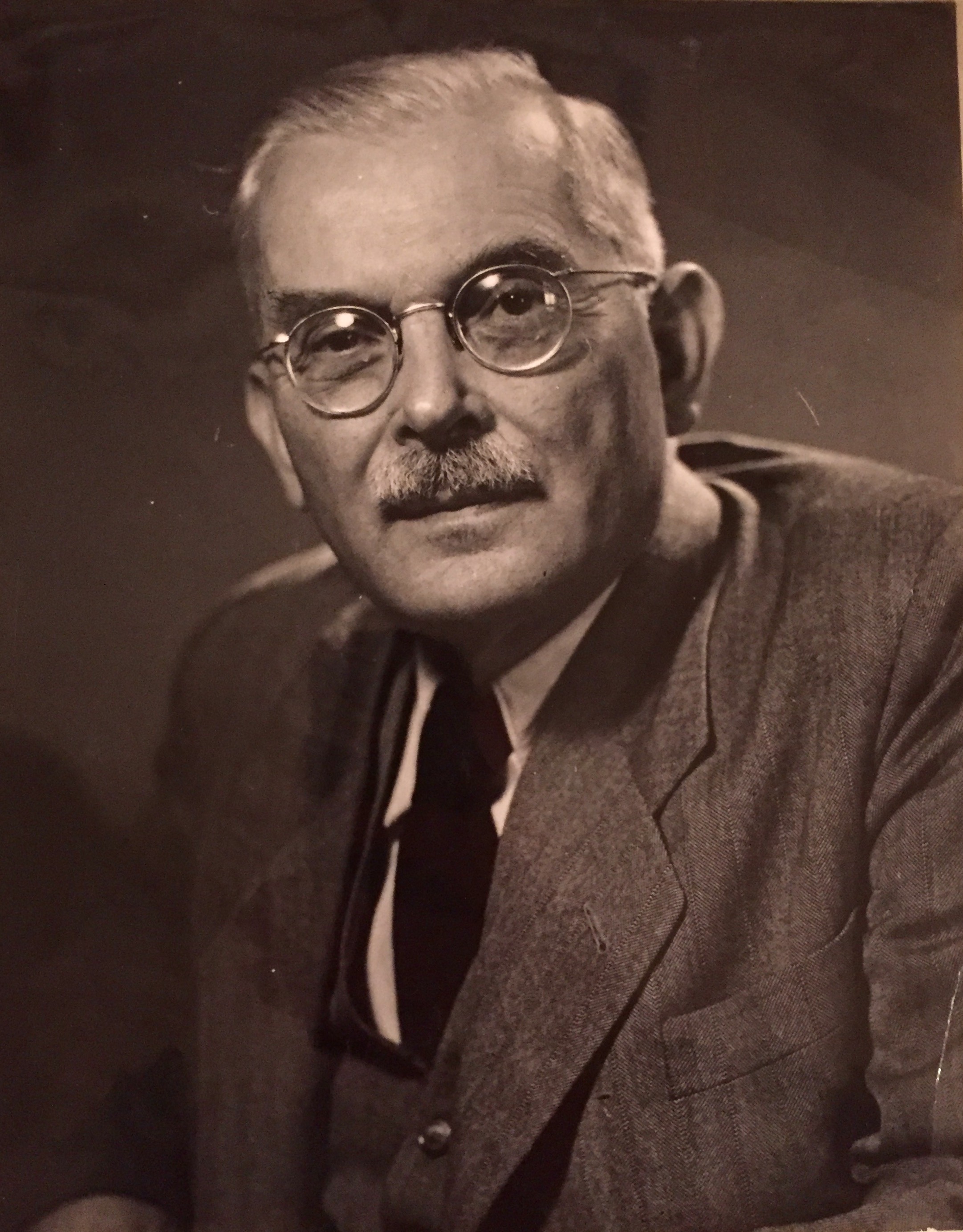

Carl Ludwig HELLRUNG – Weinschriftsteller und Kartograph

* 20. Februar 1794 in Duderstadt

† 6. Januar 1851 in Duderstadt

Vater: Georg David Hellrung

Mutter: Maria Anna, geborene Keseling

⚭ (unbekannt)

Carl Ludwig Hellrung wurde vermutlich am 20. Februar 1794 in Duderstadt geboren, das bisher angegebene Datum, der 21. Februar, war der Tag seiner Taufe. Er besuchte eine weiterführende Schule und schloss sein Studium mit dem Doktorgrad in Philosophie (Dr. phil.) ab. Im Dritten Infanterieregiment der Elblandwehr nahm er an den Befreiungskriegen teil und bekleidete in den Schlachten von Ligny und Wavre bei Waterloo den Rang eines Hauptmanns.

Ab den 1830er-Jahren veröffentlichte H. neben lokalgeschichtlichen Studien auch politische und militärische Schriften. Er trat als überzeugter Befürworter einer deutschen Einigung unter preußischer Vorherrschaft auf. Ab 1837 wandte er sich dem Thema Wein zu – ein Interesse, das sich auch in seinem Pseudonym Boisvin widerspiegelte.

Zwischen 1837 und 1839 veröffentlichte H. den Atlas der vorzüglichsten Weinländer in Europa. Auf 24 Blättern im Format 38,5 × 49,5 cm umrahmt ein erläuternder Text in deutscher Sprache eine zentrale topografische Karte, eingefasst von Spalten mit einer Klassifikation. H. griff dabei auf Text und Klassifizierung der berühmten Topographie de tous les vignobles connus von André Jullien zurück. Die Herkunft der kartografischen Vorlage ist unbekannt. Die Darstellung als Serie erlaubte einen größeren Maßstab und die detaillierte Individualisierung bedeutender Einzellagen in den jeweiligen Weinbaugebieten. Diese Karten sind die frühesten bekannten Weinbaukarten, die eine qualitative Hierarchisierung der regionalen Weinproduktion visuell darstellen: Orts- und Lagennamen wurden – vermutlich von Hand – in fünf verschiedenen Farben unterstrichen.

Mit der Karte der Weinbaugebiete der Mitgliedstaaten des Zollvereins von 1846 verband H. Weinbau und Politik auf einer topografischen Karte.

Trotz profunder Kenntnisse der französischen Sprache und der französischen Weinkultur – unter Beweis gestellt etwa in einer Monografie über den Champagner – war H. kein Bewunderer Frankreichs. Seine Veröffentlichung Die Schlacht der Weine bei Château Hougomont von 1840 verknüpfte sein Interesse an Wein und Militärgeschichte mit einer Kritik am deutschen Außenhandelsdefizit im Weinhandel, ergänzt durch konkrete Verbesserungsvorschläge. Sollte die Schlacht von Waterloo das Szenario inspiriert haben, wäre der Titel eine kaum verschleierte Anspielung auf den Weiler Hougoumont.

Im Jahr 1846 gründete Hellrung mit Noah die erste deutsche Weinzeitschrift, die jedoch noch im Gründungsjahr wieder eingestellt wurde. Sein Wirken blieb materiell erfolglos, und es bleibt noch zu erforschen, inwieweit es nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Weinliteratur und der Weinkartografie nehmen konnte.

Veröffentlichungen (den Wein betreffend):

- Atlas der vorzüglichsten Weinländer in Europa, Rubach’sche Buchhandlung, Magdeburg 1837 – 1839.

- Conversationslexicon für Weintrinker und Weinhändler, hrsg. von Carl Ludwig Hellrung unter Mitwirkung mehrerer Weinhändler und anderer Wein-Autoritäten, 2 Bde., Magdeburg 1838.

- Der Champagner: eine Reise-Bericht zum Nutzen u. Frommen aller Weintrinker, Leipzig 1840.

- Die Schlacht der Weine bei Château Hougomont am 18. Juni 1840, Mannheim 1840.

- Karte des Weingebiets in den Zollvereins-Staaten, J. Walch, Augsburg 1846.

- Noah. Monatsschrift für deutschen Weinbau, Weinhandel und Weingenuss, Bde. 1 – 12, Koblenz 1846.

Quellen:

- Informationen des Stadtarchivs Duderstadt, Anfrage 14.04.2025

- Jaeger, Julius: Festschrift zur 600jährigen Feier des Bestehens der Schützengesellschaft und des Schützenhofes der Stadt Duderstadt, Duderstadt 1902.

- Keindorf, Gudrun: Als der Erde Schooss den Teut geboren ... Zum 150. Todestag von Carl Ludwig Hellrung. In: Monatszeitschrift Das Eichsfeld 1 (2001), S. 10 – 13.

- Opfermann, Bernhard: Gestalten des Eichsfeldes. Ein biographisches Lexikon, Heiligenstadt, 2. erweiterte und bearbeitete Aufl. 1999.

- Woschek, Heinz-Gert: Weinliteratur im Wandel, Schriften zur Weingeschichte 183, Wiesbaden 2014.

Bildquelle: S. Kästner, Heimatmuseum Duderstadt

Autorin: Karoline Knoth, Meursault,Oktober 2024

- Details

- Kategorie: Persönlichkeiten A-Z

Friedrich Wilhelm DÜNKELBERG, Agrar- und Forstwissenschaftler, Ersteller der ältesten Weinlagenkarte der Welt

* 4. Mai 1819 in Schloss Schaumburg/Lahn

† 11. August 1912 in Wiesbaden

Vater: Dünkelberg, Johann Friedrich der Jüngere (1775 – 1828), Forstmeister und Kammermeister in Schaumburg

Mutter: Johannette Anne Margarethe, geborene Unger (1789 – 1828)

⚭ 1958 Catherina Maria Friederike Adeline geb. Stadtfeld (1823 – 1894), 2 Söhne und 2 Töchter

⚭ 1895 Wanda Maria Amalie geb. von Leyser (1857 – 1909)

Friedrich Wilhelm Dünkelberg besuchte ab 1841 das herzoglich nassauische Landwirtschaftliche Institut Geisberg bei Wiesbaden und setzte 1844 sein Studium an der Universität Gießen fort. Dies schloss er 1846 mit einem Praktikum am Chemischen Laboratorium Fresenius ab. Am 1. April 1847 wurde er Lehrer für Naturwissenschaften und Kulturtechnik an der Ackerbauschule zu Merchingen und lehrte ab 1849 als Privatdozent an der landwirtschaftlichen Akademie zu Poppelsdorf/Bonn. Am 4. Mai 1850 promovierte D. an der Universität Jena mit der Abhandlung „Die Ackerbauschule, ein Bild der Wirklichkeit und der Idee“. Von 1850 bis 1871 lehrte er am Institut Hof Geisberg bei Wiesbaden, ab 1858 als Professor.

In dieser Zeit entstand auch eine Weinlagenkarte des Rheingaus, der nach derzeitigem Kenntnisstand ältesten Weinlagenkarte der Welt. Von 1871 bis 1895 war er Professor und Direktor der Landwirtschaftlichen Akademie Poppelsdorf/Bonn und begründete dabei die wissenschaftliche Kulturtechnik. D. forschte auf vielen Gebieten der Landwirtschaft. Auch wenn die Kulturtechniken und die richtige Standortwahl für Kulturpflanzenarten im Vordergrund standen, beschäftigte er sich ebenfalls mit Betriebswirtschaft und Viehzucht. Vermutlich entdeckte er die erste Reblaus in Deutschland auf dem Annaberg bei Bonn.

Quellen

- Dünkelberg, Friedrich Wilhelm. Hessische Biografie. (Stand: 9. Januar 2020). In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- Mueller, Curtius: Friedrich Wilhelm Dünkelberg. ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften. Stuttgart, [1912] Sonderdruck aus „Zeitschrift für Vermessungswesen“ Heft 20, 1912.

- Babo, August Wilhelm 1875. Über das Auftreten der Phylloxera am Rheine. Zeitschrift für Weinbau und Kellerwirthschaft. 7. Jahrgang (1875), 25–26.

Veröffentlichungen (Auswahl):

- Die Landwirthschaft und das Capital: Zugleich ein Aufruf an Grundherrn, Gutsbesitzer, Capitalisten, Domainen-Verwaltungen und Rentkammern zur Einrichtung von Muster-Pachtungen. Wiesbaden, Verlag Wilhelm Roth,1860.

- Der Nassauische Weinbau: Eine Skizze der klimatischen, Boden- und Cultur-Verhältnisse des Rheingau‘s, nebst der allgemeinen amtlichen Statistik der Wein-Erträge aus den Jahren 1834, 1846 und 1857–1866. Aus Auftrag des Direktoriums des Vereins nassauischer Land- und Forstwirthe. Mit einer Weinbaukarte des nassauischen Rheingau‘s. Wiesbaden: Limbarth 1867.

- Dünkelberg, Friedrich Wilhelm. Encyclopädie und Methodologie der Culturtechnik. 2 Bände. F. Vieweg, Braunschweig 1883.

Autor:

Ernst Rühl, Geisenheim, März 2025

- Details

- Kategorie: Persönlichkeiten A-Z

Dr. Carl JUNG jun. – Weinhändler, Pionier der Entalkoholisierung

* 17. Mai 1878 in Lorch (Rheingau)

† 18. August 1965 in Rüdesheim am Rhein

Carl Jung erhielt seine schulische Ausbildung am Konvikt in Montabaur, welches er 1898 mit dem Abschluss der Hochschulreife verlassen konnte. Passend dazu hatte er anschließend den Wunsch, Priester zu werden und begann das Studium der Theologie in Münster. Doch am Ende kam es anders. J. wechselte nach Tübingen und inhaltlich zur Staatswissenschaft, wo er im Sommer 1902 auch promoviert wurde. Anschließend kehrte er in den Rheingau zurück, um im Lorcher Familienbetrieb mitanzupacken.

Dort hatte die Familie bereits im Jahr 1823 mit dem Weinbau begonnen. J.s Vater (ebenfalls Carl) hatte den Beruf des Küfers erlernt und wurde später Winzer im Vollerwerb. 1868 gründete er ebenfalls in Lorch die Firma Carl Jung als Weinhandlung mit angeschlossener Brennerei. Bei Verkauf ihrer Weine erhielten die Jungs im Laufe der Jahre immer wieder Absagen, da die potenziellen Käufer aus Gesundheitsgründen abwinken mussten. Um diesem Trend entgegen wirken zu können, reifte die Idee, dem Wein den Alkohol einfach zu entziehen, damit er ohne dessen schädliche Wirkung genossen werde könne. Was auf den ersten Blick so einfach klingt, erschien den meisten Zeitgenossen zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch als völlig absurder Plan.

Carl (junior) machte die Entalkoholisierung folglich zu seinem Projekt und er war es dann auch, der später als Pionier der Entalkoholisierung von Weinen in die Geschichte eingehen sollte.

Im heimischen Betrieb begann er mit praktischen Versuchen zur Entalkoholisierung von Weinen. Inspiriert von einem Bericht über eine Bergsteigermission im Himalaja, wo er lesen konnte, dass sich mit zunehmender Höhe die Siedetemperatur des Wassers von 100 auf 70 °C senkte, versuchte er dem familieneigenen Riesling seinen Alkohol zu entziehen. Schnell erkannte er jedoch, dass dies nur unter Vakuum möglich ist. Dadurch ließ sich die Destillationstemperatur so weit senken, dass ein störender „Kochgeschmack“ vermieden wurde. Gleichzeitig musste seine Apparatur aber auch so konstruiert werden, dass die unterschiedlichen Flüchtigkeiten von Alkohol und Aromastoffen genutzt werden konnten. Zum bestmöglichen Geschmackserhalt des Weins sollen nämlich beide möglichst getrennt voneinander aufgefangen und die Aromenfraktion hernach dem entakoholisierten Wein wieder zugeführt werden. Dies ermöglicht eine schonende Entalkoholisierung ohne größere Aromenverluste. Damit hatte er ein damals komplett neues Verfahren entwickelt. 1907 war es dann so weit, Jung konnte seine Erfindung beim kaiserlichen Patentamt einreichen, welche dort mit der Nummer 204595 patentiert wurde. In der Beschreibung wurde betont: „Dieses Verfahren hat den Zweck, aus Wein ein alkoholfreies Getränk zu erzeugen, das in Aussehen, Geschmack und Blume dem Naturwein möglichst ähnlich ist.“ Im Folgenden wurde das technische Verfahren erläutert, bei dem der Wein mittels Vakuumdestillation „entgeistet“ wurde. Und da er dabei teilweise bekannte Verfahren benutzte, wurde klargestellt: „Das Neue und den Gegenstand vorliegender Erfindung bildende Merkmal ist daher lediglich der vom Erfinder eingeschlagene eigenartige Weg zur Gewinnung und Abscheidung der Aromastoffe.“

Doch die weitere Entwicklung war alles andere als ein Selbstläufer. Wiederholt wurde die Firma Jung mit Klagen überzogen. Bis 1939 gab es allein acht Gerichtsurteile, in den festgeschrieben wurde, dass der Begriff „alkoholfreier Wein“ nicht irreführend sei. Einleuchtend hieß es: „Dieser Begriff ist aber auch nicht widersprüchlicher als ein koffeinfreier Kaffee, entrahmte Frischmilch, oder gegorener Most.“ Gleichzeitig lieferte der zunehmende Verkaufserfolg den Jungs auch die Bestätigung, dass sie wirtschaftlich auf dem richtigen Weg waren. Weltgeschichtliche Ereignisse, wie die Prohibition in Amerika während der 1920er und 1930er Jahre, trugen dazu bei.

Kurz darauf, im Jahr 1939 folgte der Wechsel des Unternehmens nach Rüdesheim. Dort konnten die Jungs dank ihrer erfolgreichen Geschäfte die repräsentative Boosenburg erwerben, wo zuvor die traditionsreiche Weinhändlerfamilie Sturm ihren Geschäften nachgegangen war. Dort bezogen die Jungs fortan auch ihren Wohnsitz und sind seitdem ein Rüdesheimer Unternehmen. J. blieb zeitlebens eng mit der Firma verbunden und arbeitete bis zu seinem Tode aktiv in der Geschäftsleitung mit. Bereits im Jahr 1950 hatte sein Sohn Hans Otto die Geschäftsführung übernommen.

Ansonsten war J. ein überaus vielseitig interessierter und begabter Mann. So galt er auch als ausgesprochener Liebhaber der Kammermusik und organisierte insbesondere in den 1920er Jahren in Lorch zahlreiche Konzerte. Und auch nach dem Umzug in die Rüdesheimer Boosenburg blieb er ein großer Liebhaber der Musik und verband dies mit einer überaus repräsentativen Haushaltsführung.

Bemerkenswert ist auch seine persönliche Verbindung zu Karl May. Bereits als Schüler hatte er dessen Bücher verschlungen und einen Briefkontakt mit dem berühmten Autor begonnen. Es folgten persönliche Treffen in Radebeul und Lorch, bevor der Kontakt nach der Jahrhundertwende langsam wieder einschlief.

Während der Zeit des Dritten Reiches galt J. den Nationalsozialisten als politisch unzuverlässig und musste zeitweise sogar für mehrere Monate in Haft. Glücklicherweise überlebte er – ebenso wie die Rüdesheimer Firma – die Zeit des Zweiten Weltkrieges weitestgehend unbeschadet, so dass er nach 1945 den eingeschlagenen Weg fortsetzen konnte und sich weiterhin um die Förderung alkoholfreier Weine und Sekt kümmern konnte. Im Jahr 1961 erhielt er für seine vielfältigen Verdienste das Bundesverdienstkreuz. J. starb am 18. August 1965 in Rüdesheim, wo noch heute auf dem Friedhof ein Grabstein an einen der bedeutendsten Rheingauer Pioniere des 20. Jahrhunderts erinnert.

Quellen

- Firmenarchiv Dr. Carl Jung, Rüdesheim

Auskünfte der Familie - Stadtarchiv Rüdesheim am Rhein

Autor:

Oliver Mathias, Geisenheim, Juni 2025

- Details

- Kategorie: Persönlichkeiten A-Z

Sigmund TELEKI – Zsigmond Teleki (Taussig), österreichisch-ungarischer Weingutsbesitzer, Weinhändler, Rebschulist und Unterlagenzüchter

* 24. September 1854 in Villány, Ungarn

† 20. August 1910 in Villány, Ungarn

Vater: Abraham Taussig

Mutter: Tina Taussig, geb. Weisz

verheiratet mit Matild Teleki, geb. Spitzer, Kinder: Andor Teleki, Trusci Berkovich, geb. Teleki, Alexander (Sandor) Teleki.

Sigmund Teleki absolvierte seine Ausbildung in Budapest und Wien, wo er nach Abschluss des Studiums in einer Bank arbeitete. Nach dem Konkurs der Bank wurde er Agent der Würzburger Weinhandelsgesellschaft. Von da an beschäftigte er sich dauerhaft mit Wein und Weinbau. Durch seine Arbeit bereiste T. viele europäische Weinbauregionen, wobei ihm seine Mehrsprachigkeit hilfreich war. Im Alter von 27 Jahren kehrte er 1881 nach Pecs (Ungarn) zurück und eröffnete ein Weingeschäft. Auf seinen Reisen durch europäische Weinbaugebiete war ihm bereits der gefährlichste Rebschädling, die Reblaus (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) begegnet. Sie machte auch vor seiner ungarischen Heimat nicht halt und verwüstete viele Weinberge. Auf einem solchen 5 ha großen Weinberg pflanzte er als Versuch die damals vorhandenen Unterlagen wie Riparia portalis, Rupestris du Lot, Rupestris metallica, Aramon x Rupestris Ganzin 1, Mourvedre x Rupestris 1202 C und Solonis. Doch auf den kalkhaltigen Böden wuchsen die Reben schlecht und litten unter Chlorose. Diese Unterlagssorten waren also für seine Kalk-Standorte ungeeignet. Besser angepasste Unterlagen waren dringend notwendig, um den Weinbau auch auf solchen Standorten zu erhalten.

Jules-Emile Planchon und Pierre Viala, zwei Wissenschaftler aus Montpellier, hatten die Wildform Vitis berlandieri als besonders kalktolerant beschrieben, aber die Stecklinge bewurzelten sich sehr schlecht und waren für einen unmittelbaren Einsatz ungeeignet. Auf einer seiner Reisen nach Frankreich hörte T. von dieser Wildform. Der französische Rebenveredler Euryale Rességuier aus Alénya verkaufte in den 1890er Jahren an Planchon Stecklinge, Pfropfreben und Rebkerne von zwei Selektionen der kalktoleranten Vitis berlandieri. Von ihm bezog T. 1896 10 kg Rebkerne der Selektion Rességuier#1. Aus den ca. 40.000 Kernen zog er Sämlinge auf. Leider musste er feststellten, dass es sich nicht, wie von ihm erwartet, um reine, einheitliche Vitis berlandieri Nachkommen handelte, sondern dass viele verschiedene Formen auftraten und es sich vielfach um Kreuzungen mit Vitis riparia handelte. Er teilte daher die Population aufgrund ihres Aussehens und der vermutlichen Abstammung in zehn verschiedene Gruppen. Zusätzlich unterschied er die Pflanzen noch aufgrund ihrer Triebbehaarung in A (unbehaart) und B (behaart). Pflanzen mit der Bezeichnung 5A sahen also eher wie Riparia aus und hatten unbehaarte Triebe, während die der Gruppe 8B eher wie Berlandieri aussahen und behaarte Triebe aufwiesen. Die Gruppen 5A und 8B hielt T. für besonders geeignet. Zwischen 1902 und 1904 übergab T. seine zehn besten Selektionen an den österreichischen Weinbauinspektor Franz Kober, der damals die Weinbaustation Nussberg bei Wien leitete. Er selektionierte das Material weiter und gewann daraus Unterlagen wie Kober 5BB oder Kober 125AA.

Nach dem Tod Sigmund Telekis (1910) setzten seine Söhne Andor und Alexander seine Arbeiten fort. So gelangten 1912 einige seiner Zuchtstämme nach Oppenheim, aus denen der damalige Direktor Fuhr die Unterlage Selektion Oppenheim 4 (SO4) auslas. Ähnlich ging es mit weiteren Lieferungen von Teleki 5A oder 8B an verschiedene Züchter in Europa, die daraus Klone der Unterlagen Kober 5BB, der Kober 125AA, Teleki 8B oder auch die Sorte 5C Geisenheim auslasen. SO4 und Kober 5BB gehören heute, wegen ihrer guten Reblaus- und Kalktoleranz, sowie ihrer guten Veredlungs- und Bewurzelungsfähigkeit zu den wichtigsten Rebunterlagen nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit. Der Visionär T. hat hiermit einen entscheidenden Beitrag zu einer nachhaltigen, biologischen Bekämpfung der Reblaus durch die Verwendung toleranter Unterlagen geleistet.

Quellen:

-

https://www.geni.com/people/Zsigmond-Teleki/6000000004190529016 (11.11.2024)

-

J. Schmid, F. Manty, B. Lindner: Geisenheimer Rebsorten und Klone. Geisenheimer Berichte 90. 3. Auflage 2019. ISBN 978-3-934742-56-7

-

Müller, K.: Das Weinbaulexikon. 1930.

-

Teleki, Andor: Der Moderne Weinbau – Die Rekonstruktion der Weingärten. A. Hartleben’s Verlag, Wien und Leipzig. 3. Auflage 1927.

-

Sterberegister Villány: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PBS-VCF?i=197&cc=1452460&cat=775517 (11.11.2024)

Bildquelle: Wikipedia commons

Ernst Rühl, Geisenheim, Oktober 2024

- Details

- Kategorie: Persönlichkeiten A-Z

Karl Christian GMELIN, deutscher Botaniker und Naturforscher

Karl Christian GMELIN, deutscher Botaniker und Naturforscher

* 18. März 1762 in Badenweiler

† 26. Juni 1837 in Karlsruhe

Karl Christian Gmelin war Sohn eines Pfarrers und jüngerer Bruder des Kupferstechers Wilhelm Friedrich Gmelin. Nach sechsjährigem Studium der Medizin, mit besonderer Bevorzugung der Naturwissenschaften, an den Universitäten Straßburg und Erlangen, erwarb sich Gmelin 1784 in Erlangen den Doktorgrad und in Karlsruhe die Zulassung als praktischer Arzt. Außerdem lehrte er Naturgeschichte am dortigen Gymnasium, ein Amt, das er volle 50 Jahre versah.1786 wurde ihm auch die Direktion des fürstlichen Naturalien-Cabinets und die Aufsicht über die botanischen Gärten übertragen. 1794 brachte er die fürstlichen Sammlungen nach Ansbach. Die zweieinhalb Jahre, die er dort blieb, benützte er zu Studien in dem nahen Erlangen. Das wachsende Naturalien-Cabinet zeigt seinen Sammeleifer und der ihm anvertraute botanische Garten stand in den Kreisen der Naturforscher seiner Zeit in hohem Ansehen.

Dem Garten galten auch seine ersten Schriften: die beiden Auflagen des Catalogus plantarum horti Carlsruhani (1791 und 1800), denen 1811 noch ein Hortus Magni Duci Badarum Carlsruhanus folgte. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet C. C. Gmel. Sein Hauptwerk ist die Flora Badensis Alsatica et confinium regionum cis et transrhenana, das wegen seiner guten Speziesbeschreibung und sorgfältigen Zitierens der Literatur für seine Zeit mustergültig war. Das 1809 erschienene Buch Ueber den Einfluß der Naturwissenschaften auf das gesamte Staatswohl, zeigt, dass G. durchaus die Bedeutung wissenschaftlicher Arbeit für das Gemeinwesen im Auge hatte.

Für den Weinbau bedeutend ist seine Beschreibung der damals in den Rheinauen häufigen europäischen Wildrebe Vitis sylvestris C. C. Gmel. bzw. Vitis vinifera subsp. sylvestris C. C. Gmel. bzw. Vitis gmelinii Buttler in seiner Flora Badensis Alsatica. Außerdem hat er 1821 in den Verhandlungen des landwirtschaftlichen Vereins in Ettlingen die Barttraube (Laska) beschrieben, die als Wundertraube für regen Gesprächsstoff gesorgt hatte.

Quellen:

- Gmelin, Moriz: Gmelin, Karl Christian. In: Allgemeine Deutsche Biographie 9 (1879), S. 271–272. [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118966243.html#adbcontent (24.04.2024).

- Gmelin, Carolus Christiano: Flora Badensis Alsatica. Tom. 1–4. Carlsruhae 1805–1826.

- https://www.ipni.org/n/urn:lsid:ipni.org:names:69086-1 (24.04.2024).

Ernst Rühl, Geisenheim, April 2024

- Details

- Kategorie: Persönlichkeiten A-Z

Günter STAUDT, Botaniker, Zytologe, Genetiker, Direktor des Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg

* 26. August 1926 in Berlin

† 22. Mai 2008 in Bad Krozingen

⚭ Dr. med. Anneliese Staudt, geb. Werner; 2 Kinder (Rainer, Dieter)

Nach dem Besuch des Grunewald-Gymnasium in Berlin von 1937 bis1944 studierte Günter Staudt von 1946 bis 1950 an der Humboldt-Universität zu Berlin Biologie und Chemie. Anschließend wurde er dort 1952 bei Prof. Elisabeth Schiemann zum Dr. rer. nat. promoviert. S. blieb nach der Dissertation bis 1956 als wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Schiemann an der Forschungsstelle für Geschichte der Kulturpflanzen der Max-Planck-Gesellschaft. Von 1956 bis 1963 arbeitete er am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln und wechselte danach im Rahmen eines Habilitandenstipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft an das Institut für Vererbungsforschung der Technischen Universität Berlin und habilitierte sich dort 1966 bei Prof. W. Hoffmann. Bis dahin hatten Erdbeeren im Mittelpunkt seiner Arbeiten gestanden. Neben zahlreichen genetischen und zytologischen Untersuchungen beschrieb er erstmals die ostasiatische Iturup-Erdbeere (Fragaria iturupensis Staudt) als oktoploide Wildart. Mit dem Wechsel 1967 an die Bundesforschungsanstalt für Rebenzüchtung, Geilweilerhof, in Siebeldingen als Leiter der Abteilung Genetik und Zytologie änderte sich seine wissenschaftliche Ausrichtung. Von nun an standen Reben im Mittelpunkt seiner Forschungen. Im Jahr 1974 wurde er Direktor und Professor des Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg. Dieses Amt übte er bis zum Beginn seines Ruhestands 1991 aus. Seiner Leidenschaft für Genetik und Zytologie blieb er auch in der Rebforschung treu mit Arbeiten zur Meiosis von di- und tetraploidem Riesling, dem Pollenschlauchwachstum und dem Verrieseln bei verschiedenen Rebsorten, der Jungfernfrüchtigkeit verschiedener Rebsorten sowie Studien zur Blüten- und Beerenentwicklung sowie Resistenz von Reben gegen den Falschen Mehltau Plasmopara viticola. Darüber hinaus entwickelte er eine Schnellmethode zur Ermittlung der Virus-Übertragungsresistenz bei Unterlagen und Wildarten.

Quellen:

-

Katalog der Deutschen Nationalbibliothek - https://d-nb.info/gnd/

1059947080 (Stand: 11.11.2024) -

Biographisches Lexikon zur Geschichte der Pflanzenzüchtung 2. Folge - Gesellschaft für Pflanzenzüchtung AG Geschichte der Pflanzenzüchtung, erschienen als Heft 55 der Vorträge für Pflanzenzüchtung. Göttingen 2002, p. 302-302.

Veröffentlichungen (Auswahl):

-

Staudt, Günter: Cytogenetische Untersuchungen an Fragaria orientalis und ihre Bedeutung für Artbildung und Geschlechtsdifferenzierung in der Gattung Fragaria. Diss. v. 9. April 1952.

-

Habilitationsschrift an der TU Berlin vom 19. Februar 1966 veröffentlicht in 3 Teilen:

-

Staudt, Günter: Genetics and Evolution of heteroecy in Genus Fragaria. 1. Investigations on Fragaria orientalis. In: Zeitschrift für Pflanzenzüchtung. Band 58(3), 1967, S. 245 – 277.

-

Staudt, Günter: Genetics and Evolution of heteroecy in Genus Fragaria. 2. Interspecific crosses F. vesca x F. orientalis and F. viridis x F. orientalis. In: Zeitschrift für Pflanzenzüchtung. Band 58(4), 1967, S. 309 – 322.

-

Staudt, Günter: Genetics and Evolution of heteroecy in Genus Fragaria. 3. Investigations on hexaploid and octoploid species. In: Zeitschrift für Pflanzenzüchtung. Band 59(1), 1968, S. 83 – 102.

-

Staudt, Günter: Eine spontan aufgetretene Großmutation bei Fragaria vesca L. In: Naturwissenschaften. Band 46(1), 1959, S. 23.

-

Staudt, Günter: Systematics and geographic distribution of the American strawberry species: taxonomic studies in the genus Fragaria (Rosaceae: Potentilleae). Univ. of Calif. Press, Berkeley [u. a.] 1999.

-

Staudt, Günter: Les dessins d‘A. N. Duchesne pour son Histoire naturelle des fraisiers. Muséum Nat. d‘histoire Naturelle, Paris 2003.

-

Staudt, Günter: Fragaria iturupensis, eine neue Erdbeerart aus Ostasien. In: Willdenowia, Bd. 7, H. 1, 1973, S. 101 – 104.

-

Staudt, Günter: Entstehung und Geschichte der großfrüchtigen Gartenerdbeeren: Fragaria x ananassa Duch. Der Züchter 31(1961), S. 212 – 218.

-

Staudt, Günter: 1968. Die Genetik und Evolution der Heterözie in der Gattung Fragaria. Verlag Paul Parey. Berlin, Hamburg.

-

Staudt, Günter und M. Kassrawi, 1972: Die Meiosis von di- und tetraploidem Vitis vinifera „Riesling“. Vitis 11, S. 89 – 98.

-

Schneider, W. und G. Staudt, 1978: Zur Abhängigkeit des Verrieselns von Umwelt und Genom bei Vitis vinifera. Vitis 11, S. 45 – 53.

-

Staudt, Günter: Pollenkeimung und Pollenschlauchwachstum in vivo bei Vitis und die Abhängigkeit von der Temperatur. Vitis 21(1982), S. 205 – 216.

-

Staudt, Günter, W. Schneider und J. Leidel 1986: Phases of berry growth in Vitis vinifera. Ann. Bot. 58(1986), S. 789 – 800.

-

Staudt, Günter: Opening of flowers and time of anthesis in grapevines, Vitis vinifera L. Vitis 38(1999), S. 15 – 20.

-

Staudt, Günter, H. H. Kassemeyer: A quick-test for screening resistance to transmission of grapevine fanleaf virus by Xiphinema index. Vitis 36(1997), S. 155 – 156.

Bildquelle: Landesarchiv Baden-Württemberg, Fotograf: Willy Pragher

Ernst Rühl, Geisenheim, Oktober 2024

- Details

- Kategorie: Persönlichkeiten A-Z

Paula RIEDE, geb. Riede – Dr. phil., Geografin, Weinchemikerin, Politikerin, Bundestagsabgeordnete

* 19 Dezember 1923 in Schömberg (Zollernalbkreis)

† 16. Oktober 2012 in Fellbach-Oeffingen

Vater: Franz Riede (1881 – 1961), Oberlehrer, gebürtig aus Kolbingen Lkr. Tuttlingen

Mutter: Julie Riede geb. Eble (1889 – 1964), Wengertertochter aus Erlenbach bei Heilbronn

⚭ 1953 mit Dr. Paul Riede (1909 – 1992), Zahnarzt

3 Kinder: Eva Riede-Leibbrand, Cornelia Bürkle geb. Riede, Dr. Matthias Riede

Paula Riede wuchs mit drei älteren Brüdern zunächst im Zollernalbkreis auf. 1926 zog die Familie nach Heilbronn, wo R. 1942 das Abitur ablegte. Sie studierte an der Universität Tübingen Geografie, Germanistik und Geschichte. 1945 bis 1947 promovierte sie bei dem Arabienforscher Prof. Dr. Hermann von Wissmann im Fach Geografie. Da R. sich ein heimatkundliches Thema wünschte, teilte er sie Dr. Karl-Heinz Schröder zu, der zu dieser Zeit seine Habilitation zur Siedlungsgeographie des württembergischen Weinbaus vorbereitete. In ihrer Dissertation „Das Weinbaugebiet östlich des unteren Neckars zwischen Marbach und Gundelsheim“ beschäftigte sie sich u. a. mit dem Einfluss des Weinbaus auf Siedlungsformen und kam zu der bis heute gültigen Erkenntnis, dass der Weinbau im rechtsrheinischen Germanien, dem sogenannten Dekumatland, nicht auf die Römer zurückgeht.

Anschließend arbeitete R. zunächst im praktischen Weinbau im pfälzischen Weingut Johannitergut-Herrenhof, wobei sie zusätzlich davon profitierte, dass der Eigentümer Dr. Otto Sartorius als Dozent an der Universität Mainz Vorlesungen über die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung des Weinbaus hielt. 1948 wechselte sie als wiss. Assistentin an die Landesanstalt für Rebenzüchtung in Alzey unter Georg Scheu, wo sie Kreuzungsversuche mit Vitis Sylvestris durchführte, die Scheu in den Auenwäldern am Oberrhein gesammelt hatte. Ziel war, die Resistenz der Wildreben in das Erbgut der europäischen Edelreben einzubringen. Da Scheu ihr beschied, mit einem Dr. phil. „wirst Du bei uns nichts, bei uns muss man einen rer. nat. haben“, entschloss sie sich zu einer zweiten Dissertation mit dem Thema „Evolution der Vitaceen“ zur Herkunft, Entwicklung und Verbreitung der Rebengewächse. Ihre Forschungsarbeit schloss sie zwar ab, doch da Scheu im November 1949 verstarb, konnte R. die mündliche Promotionsprüfung nicht ablegen. Stattdessen bildete sie sich in Weinsberg im Fach Weinchemie fort, veröffentlichte parallel die wichtigsten Ergebnisse ihrer zweiten Dissertation und übernahm 1951 die Leitung des weinchemischen Labors der Remstalkellerei in Beutelsbach. 1953 heiratete sie den Zahnarzt Dr. Paul Riede, 1954 kam ihre erste Tochter, Eva, zur Welt.

1964 trat R. in die CDU ein und wurde stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes Waiblingen. 1968 wurde sie in den Gemeinderat, 1971 in den Kreistag gewählt. Seit 1968 war sie Vorsitzende der CDU-Bezirksfrauenvereinigung Nordwürttemberg sowie Mitglied im Landes- und Bundesvorstand der CDU-Frauenvereinigung. Von 1972 bis 1976 und 1977 bis 1980 war sie Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Parlamentarierin engagierte sich R. im Petitionsausschuss, kümmerte sich unaufhörlich um die Sorgen und Nöte der Bürger, was ihr den Spitznamen „Notrufsäule der Nation“ einbrachte. Zu ihren Schwerpunkten gehörte die Familien- und Frauenpolitik, R. kämpfte für mehr Wertschätzung der Arbeit der Hausfrau, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie für längere Ladenöffnungszeiten.

Der Wein prägte auch ihre politische Tätigkeit: Sie war Weinsachverständige im Ausschuss für Landwirtschaft und Forsten. Für die Weinkultur setzte sie sich dabei auf vielfältige Weise ein, im Großen wie im Kleinen. R. war an der Weingesetzgebung beteiligt, engagierte sich für den Winzerstand, machte sich für die Verbesserung der Weinqualität stark oder regte Sonderbriefmarken zum Thema Weinbau an. Sie förderte das Ansehen des Württemberger Weins, wehrte alle Versuche ab, das schwäbische Viertele aus der Schankgefäßverordnung zu streichen und organisierte als treffsichere Verkosterin unzählige Weinproben, insbesondere bei der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft (DPG).

1972 wurde R. als erste Frau in die Qualitätsweinprüfungskommission berufen, der sie 20 Jahre lang angehörte. R. war zudem in Radio- und Fernsehsendungen gefragt, wo sie Rede und Antwort zum Wein stand.

R. saß darüber hinaus im Ausschuss der Landesstiftung „Hilfe für Familien in Not“ und der Bundesstiftung „Hilfe für Mutter und Kind“. In ihrem Heimatort gründete sie den katholischen Frauenbund und das Hauspflegewerk und war Mitglied im katholischen Kirchengemeinderat.

Ehrungen:

1980 Goldene Ehrennadel des Württembergischen Weinbauverbands

1982 Bundesverdienstkreuz am Bande

1983 Bundesverdienstkreuz Erster Klasse

1989 Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg

2004 Ehrenmedaille der Stadt Fellbach

2004 Die Remstalkellerei widmete R. für ihre Verdienste um die Weinwirtschaft ein Holzfass mit ihrem Portrait

Veröffentlichungen:

- Das Weinbaugebiet östlich des unteren Neckars zwischen Marbach und Gundelsheim, phil. Diss. Universität Tübingen 1947.

- Klenk, Ernst; Nagy, Josef; Riede, Paula: Künstliche Beregnung von Rebkulturen (Schriftenreihe der Württ. Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg 1), Ludwigsburg 1948.

- Die geschichtliche Entwicklung des Weinbaus am unteren Neckar. In: Der Weinbau. Wissenschaftliche Beihefte 2, Mainz 1948, S. 40 – 51.

- Das schwäbische Weinberghäuschen. Eine Besonderheit unserer Landschaft. In: Heilbronner Stimme 18. September 1948.

- Untersuchungen zur direkten Bekämpfung der Reblaus Phylloxera. In: Das Weinblatt. Allgemeine Deutsche Weinfachzeitung Nr. 12, 19. März 1949, S. 212/213.

- Heimat und Verbreitung der Vitaceen. In: Das Weinblatt. Allgemeine Deutsche Weinfachzeitung Nr. 28, 9. Juli 1949, S. 525.

- Das Heilbronner Weingärtnerhaus. In: Heilbronner Stimme 11. August 1949.

- Die Entwicklung des württembergischen Weinbaus und sein jetziger Stand. In: Schwäbische Heimat 2/1951, S. 175 – 183.

- Seit wann trinkt man am Neckar Wein? In: Die Natur 75 (1967), S. 150 – 152.

- Weinprobe in Fellbach. Ein Weinbuch mit Zeichnungen von Asta Ruth, Kunstverlag Daco Günter Bläse, Stuttgart 1992.

Quellen:

- Auskünfte der Familie Riede, insb. Dr. Matthias Riede, Oeffingen.

- Weitbrecht, Susanne: Interview mit Dr. Paula Riede. In: 100 Jahre Frauenstudium an der Universität Tübingen 1904 bis 2004. Historischer Überblick, Zeitzeuginnenberichte und Zeitdokumente, hg. vom Gleichstellungsbüro der Universität Tübingen, Tübingen 2007, S. 158 – 184.

- Katz, Gabriele: Frau und Beruf: die Entwicklung weiblicher Erwerbsarbeit in Fellbach, Schmiden und Oeffingen in den Jahren 1900 bis 1955, hg. von der Gleichstellungsstelle der Stadt Fellbach, Filderstadt 2006, S. 112/113.

- Ehrenmedaille für Weinexpertin und „Notrufsäule der Nation“, Fellbacher Stadtanzeiger, 5. Februar 2004.

- Hochreuther, Ina: Frauen im Parlament. Südwestdeutsche Abgeordnete seit 1919, hg. vom Landtag Baden-Württemberg und der Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg, Stuttgart 1992, S. 211/212.

- Plenarprotokolle des Bundestags im Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien (DIP) unter https://dip.bundestag.de/ (abgerufen am 9. Oktober 2024).

Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Familie Riede

Christine Krämer, Stuttgart, Oktober 2024

- Details

- Kategorie: Persönlichkeiten A-Z

Annegret REH-GARTNER, Weingutsleiterin

* 10.10.1954 in Bernkastel-Kues

† 3.10.2016 in Trier

Vater: Günter Reh (1928 – 2014), Kaufmann, Weingutsbesitzer

Mutter: Käthi Reh geb. Stelten (1929 – 2012)

Geschwister: Katharina Reh-Tessmann, Carl Reh, Nick Reh und Eva Reh-Siddle

⚭ 1988 Gerhard Gartner (1939 – 2019), Spitzengastronom, Zwei-Sterne-Koch in Aachen

Annegret Reh-Gartner entstammte der Leiwener Weinhändlerfamilie Reh. Nach dem Gymnasium in Trier führte sie ihre Vorliebe für Sprachen für zwei Jahre an das English College in Montreux, anschließend arbeitete R.-G. in der Marketingabteilung bei Nestlé und besuchte von 1973 bis 1977 die École Lemania in Lausanne. Von 1977 bis 1979 war sie bei einer Grundstücksverwaltung in Krefeld angestellt.

Als ihr Vater Günther Reh 1978 das traditionsreiche Weingut Reichsgraf von Kesselstatt erwarb, begann sie sich für den Weinbau zu interessieren. Sie absolvierte 1979 bis 1981 Praktika bei den Weingütern Wegeler, Schloss Reinhartshausen und Deinhard, arbeitete im Marketing und Verkauf für das Weingut Pieroth in Chicago und ab 1982 im Weingut Reichsgraf von Kesselstatt.

1983 übernahm sie die Geschäftsführung des Weinguts. Anfangs musste sie gegen Widerstände und Vorurteile kämpfen, denn dass eine junge Frau ein solches Traditionsweingut führte, war in den 1980er Jahren noch eine Ausnahme.

Der Betrieb setzte sich aus vier vormaligen Trierer Klosterweingütern mit berühmten Weinlagen an Mosel, Saar und Ruwer zusammen. Ein wichtiger Schritt war die konsequente Verkleinerung auf unter 50 Hektar. R.-G. stieß weniger günstig gelegene Parzellen ab, um die Qualität zu steigern und sich auf die Spitzenlagen zu konzentrieren, darunter die vier Hektar umfassende Monopollage Josephshöfer, ein großer Anteil am Scharzhofberg sowie Parzellen in den besten Lagen der Mittelmosel wie Bernkasteler Doctor, Brauneberger Juffer Sonnenuhr, Wehlener Sonnenuhr und Piesporter Goldtröpfchen oder im Kaseler Nies‘chen an der Ruwer. R.-G. setzte auf Spontanvergärung und schon früh legte sie ein besonderes Augenmerk auf trockene Weine – sie war eine der ersten, die es wagte, an der Mosel Große Gewächse abzufüllen. Überhaupt waren ihre Weine stets großartige Speisenbegleiter. 2003 war es R.-G., die in einem Grundsatzverfahren die Verwendung der Geschmacksangabe „feinherb“ auf dem Etikett erstritt. Sie verwendete die Angabe seit 1998 für Rieslinge, deren moderate Restsüße durch feine Säure abgepuffert war und die einem charakteristischen Geschmacksbild entsprachen. Das Urteil blieb zwar weinrechtlich umstritten, doch der Begriff „feinherb“ etablierte sich.

Ihr konsequentes Qualitätsstreben wurde belohnt mit der Aufnahme des Weinguts in den Großen Ring (2005) und in den VDP (2005). R.-G. hatte 1999 den Betriebssitz aus dem barocken Palais Kesselstatt in Trier nach Schloss Marienlay in Morscheid verlegt, um Büro und Produktion an einem Ort zusammenzuführen und Kunden besser betreuen zu können. Das 2016 neu errichtete Kelterhaus konnte sie noch planen.

R.-G. war eine engagierte Botschafterin für den deutschen Riesling und trug erheblich zum Ansehen des Deutschen Weins in der Welt bei. Von Anfang an hatte sie auf den Export gesetzt, und das in einer Zeit, als es um die Reputation des Moselweins nicht zum Besten stand. Ihre internationalen Kontakte, ihre Reisefreudigkeit und ihre Sprachkenntnisse halfen dabei, vor allem aber überzeugte sie durch ihr gewinnendes Wesen, ihre liebenswürdige Art und ihre positive Ausstrahlung. R.-G. leitete das Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, das sich im mehrheitlichen Besitz der Schloss Wachenheim AG befindet, mit Weitsicht und pflegte einen ausgesprochen kooperativen Führungsstil. Sie konnte stets zuhören und scheute sich nicht, Verantwortung in die Hände jüngerer Mitarbeiter zu legen. Sie erlag im Oktober 2016 einem schweren Krebsleiden.

Auszeichnungen:

Winzerin des Jahres 1989 und 2011, Nominierung 2001 und 2005.

Quellen

- Auskünfte von Katharina Reh-Tessmann

- Persönlich bekannt

- Nachrufe u. a. in Falstaff, im Wine Spectator und von Jancis Robinson.

- Pigott, Stuart et al.: Wein spricht Deutsch, Frankfurt am Main 2007.

- Koch, Hans-Jörg: „Feinherb“-Prozess beendet – was nun? In: Der Deutsche Weinbau 9/2003, S. 36/37.

- Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Familie Riede

Christine Krämer, Stuttgart, Oktober 2024

- Details

- Kategorie: Persönlichkeiten A-Z

Ludwig Linsbauer, Botaniker, Leiter der Lehranstalt Klosterneuburg

Ludwig Linsbauer studierte an der Universität Wien Naturwissenschaften und promovierte 1893 zum Dr. phil., 1897 legte er die Lehramtsprüfung für Naturgeschichte ab und wurde um 1900 Professor am Gymnasium in Pola, 1902 am Staatsgymnasium in Wien-Währing. 1906 wurde er an das Önologisch-Pomologische Institut (später Lehr- und Versuchsanstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau) in Klosterneuburg berufen und übernahm zunächst den Unterricht in Anatomie, Morphologie sowie Systematik und Beschreibung der Kulturpflanzen. Daneben beschäftigte er sich mit Fragen der Rebenzüchtung und setzte sich für eine eigene österreichische Rebenzüchtungsanstalt ein. Mit Unterstützung von Franz Kober, der seit 1919 Weinbaureferent im Staatsamt für Landwirtschaft war, wurde 1921 an der Höheren Staatslehranstalt für Wein- und Obstbau eine Bundesrebenzüchtungsanstalt errichtet, zu deren ersten Leiter Ludwig Linsbauer bestellt wurde. Er gab dieses Amt jedoch bereits Ende des gleichen Jahres an Friedrich Zweigelt ab, da er am 1. Januar 1922 Direktor der Lehranstalt in Klosterneuburg wurde. In der Folge fehlte es für die neue Bundesrebenzüchtungsanstalt an finanziellen Mitteln, die ab 1922 durch einen Rebenzüchtungsausschuss mit Rebenzüchtungsfonds gemildert werden konnten. Obmann des Ausschusses und Fonds war L.

Er erteilte auch als Direktor der Lehranstalt weiterhin Unterricht in Botanik und Pflanzenkrankheiten. 1924 wurde er zum Hofrat ernannt und 1927 in den Ruhestand versetzt. Linsbauer veröffentlichte neben einer Reihe von Arbeiten über Anatomie und Physiologie der Pflanzen zahlreiche Artikel in weinbaulichen Fachzeitschriften über verschiedene Zweige der angewandten Botanik sowie einige Monographien über Krankheiten von Nutzpflanzen. Er war Ausschussmitglied der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft Wien und Obmann der von ihm begründeten Sektion für angewandte Botanik.

Ernst Rühl, Geisenheim, Dezember 2023