- Details

- Kategorie: Buchbesprechungen

Daniel Deckers und Harald Salfellner (Herausgeber), Adolf Hoffmeister (Illustrator): Vom böhmischen Wein – Eine Huldigung an den Rebensaft. Vitalis Verlag Haselbach. 378 Seiten; ISBN: 978-3-8991-9857-7. 29,90 Euro.

„Die vorliegende Weinanthologie beruht auf Texten aus den Jahren 1930 und 1933, die in einem kulturgeschichtlichen Kontext voller Gegensätze und Spannungen entstanden sind“, ordnet Peter Becher, Schriftsteller und Literaturhistoriker, Mitglied des tschechischen PEN-Clubs in seinem Beitrag das Werk historisch ein: „Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 war das Schicksal der Weimarer Republik besiegelt und die Tschechoslowakei von einem Tag auf den anderen neben Frankreich zum wichtigsten Exilland für bedrohte und verfolgte des NS-Regimes geworden. [...] In diesem spannungsreichen Kontext war die Herausgabe der Anthologie der Weingroßhandlung Jos. Oppelt´s Neffe in Prag am 1. Mai 1933 alles andere als nur eine Jubiläumsschrift anlässlich des 110-jährigen Bestehens der Firma. Sie war ein Zeichen der Verständigung und ein Brückenschlag über vorhandene Gegensätze hinweg, der an ähnlich ausgerichtete Publikationen der Vorjahre anknüpfte. Zu diesem zählte der eigene tschechischsprachige Vorläufer, der Weihnachten 1930 erschienen war, die Anthologie Vino, gestaltet und herausgegeben von Adolf Hoffmeister, der tschechische Autoren „zu Ehren des Weines für seine Freunde und Verehrer“ […] versammelt hatte. Gemeinsam mit der deutschsprachigen Weinanthologie stellte dieser Vorläufer einen Brückenschlag zwischen der tschechischen und deutschen Kultur dar.“

Das Vorhaben von Frantisek Cebis, Prokurist der Prager Weinhandlung Jos. Oppelt´s Neffe, gelang. Er konnte die besten Schriftsteller Böhmens und Mährens für seine Anthologie zu Ehren des Weines gewinnen. Dem Vorhaben war Erfolg beschieden, als 1930 Víno in tschechischer und 1933 Wein in deutscher Sprache erschien. Was in der literarischen Szene an der Moldau Rang und Namen hatte, trug mit Feuilletons, Gedichten und Liedern ein Scherflein bei zum Schönsten, Tiefsinnigsten und Beschwingtesten, das je über den Rebensaft gedruckt wurde, sind sich die heutigen Herausgeber einig. Jahrzehntelang vergessen, liegen beide Sammlungen nun in der originalen Ausstattung vor, und erstmals vollständig zu einem Band vereint. Ergänzt werden die Texte aus den 1930er Jahren um eine Einordnung der Geschichte des böhmischen Weinbaus aus heutiger Sicht durch Daniel Deckers. Peter Becher äußert sich zur Prager Weinszene im Schicksalsjahr 1933. Und Mitherausgeber Harald Salfellner stellt Wein und Literatur zur Weingroßhandlung Jos. Oppelt´s Neffe in Prag vor, anschaulich ergänzt mit historischen Fotos. Texte und Karikaturen lassen ein großes Lesevergnügen erwarten.

Die Redaktion

- Details

- Kategorie: Buchbesprechungen

Daniel Deckers/Josef Matzerath: Das Deutsche Küchen- und Weinwunder – Gourmandise in Deutschland, 1970–2025. Transcript-Verlag Bielefeld 2025. 378 Seiten, Print (kartoniert) ISBN 978-3-8376-7749-2. 39,00 Euro; E-Book (PDF) ISBN 978-3-8394-0509-3. 39,00 Euro.

Exquisite Küche und Wein sind in Deutschland erst seit den 1970er Jahren ein kulturelles Thema – dem Gastronomiekritiker Wolfram Siebeck erschien es z. B. wie ein Wunder, dass hierzulande Restaurants entstanden, deren Chefs sich an Frankreichs Spitzenküche orientierten. Auch beim Wein war Frankreich spitze, während Deutschland viel aufzuholen hatte. Heutzutage genießt Wein aus deutschen Anbaugebieten weltweit hohes Ansehen. Josef Matzerath und Daniel Deckers rekonstruieren die Geschichte der kulinarischen Trends in der exquisiten Küche sowie die Entstehung bzw. Entwicklung der Gastronomiekritik und die Erfolgsgeschichte des deutschen Spitzenweins der letzten fünf Jahrzehnte. Dabei verstehen sie sich als Historiografen der Geschichte einer kulinarischen Ästhetik, die das Land bis heute prägt. Die Parallelität der Entwicklungen ist beeindruckend, und die nicht mehr ganz jungen Leserinnen und Leser werden sich beim Lesen an eigene Erlebnisse aus den 1980/90er Jahren erinnern, als kulinarische, teils hedonistische Vermählungen neuer deutscher Spitzenküche und -weine zelebriert wurden. Daniel Deckers versteht seine Darstellung nicht als umfassende historische Erfassung aller Beteiligten, sondern als ein Narrativ eines Prozesses, bei dem er sehr oft den Traubenadler erwähnt, wohlwissend, dass es auch andere beeindruckende Zugvögel am Himmel der Genießer gab und gibt, die dem Küchen- und Weinwunder immer wieder neuen Erzählstoff bescheren.

Die Redaktion

- Details

- Kategorie: Buchbesprechungen

Cheung Caroline: Dolia: the containers that made Rome an empire of wine. Princeton: Princeton University Press, 2024. 344 Seiten; ISBN: 9780691243009. Preise ohne Gewähr: 55 Dollar als e-book, ca. 39 Dollar als gebundenes Buch.

Die Geschichte Roms steht für Kriege, Herrscher, Gladiatorenkämpfe und Eroberungen. Meist geschrieben aus der Sicht der Alphatiere, weniger aus der des gemeinen Volkes, nicht neu für die Mitglieder der Gesellschaft der Geschichte des Weines. Anders das neue Buch von Caroline Cheung. Rom wird nicht als politisch-wirtschaftliches Weltreich definiert, sondern als Imperium des Weines, befördert durch Dolia (Einzahl Dolium). Das sind die großen, dickbauchigen, ei- oder erdbeerförmigen, in der Erde eingelassenen Gär- und Lagerbehälter mit weiter Öffnung. Sie sind bei uns weniger bekannt und waren auch weniger verbreitet als die wie Sand am Meer vorkommenden Amphoren, die als Transportbehälter wesentlich kleiner sein mussten und zur besseren Lagerung unten spitz zuliefen. Sie finden sich nicht zuletzt in Hunderten untergegangener Handelsschiffe an den Küsten des Mittelmeeres, neben nur wenigen Wracks mit Dolia.

Natürlich ist über den römischen Weinbau, die Kellerwirtschaft und das römische Trinkverhalten bereits viel geschrieben worden. Wir wissen gut Bescheid über die römische Kellertechnik, die in Großbetrieben mit Pressen oder Konzentratanlagen industriellen Charakter aufwies. Was eher nicht im Fokus stand, waren diese Dolia. Deren Bedeutung liegt im wahrsten Sinne des Wortes vergraben, und ruhende technische Objekte neigen dazu, unter dem Radar der Aufmerksamkeit zu fliegen. Wer schreibt das erste Buch über die Geschichte der Schläuche und Leitungen, heute mindestens genauso wichtig wie Tanks? Dolia ließen sich nicht nur zum Aufbewahren, sondern auch zur Gärung nutzen und waren damit ein verfahrenstechnisches Gerät der Kellerwirtschaft. Unten kann sich Trub konzentriert sammeln, eingegraben in der Erde sind sie äußerst stabil und halten die Temperatur halbwegs konstant.

Zum Glück hatten bereits vor rund 20.000 Jahren nicht namentlich bekannte Genies in China begonnen, aus Ton Gefäße zu brennen. Die ersten Keramik-Technologen für die Herstellung von Wein waren ab 6.000 vor unserer Zeitrechnung die Georgier mit ihren Qvevries, die in Aussehen und Herstellung sehr stark den römischen Dolia ähneln. Später sieht man auf ägyptischen Wandbildern ähnliche Gefäße, die Griechen kannten solche Behälter natürlich auch und nannten sie Pithoi. Insgesamt gehören Erfindung und Nutzung von Keramikgefäßen zu den wichtigsten Erfindungen der Steinzeit; eine Erfindung, die es schließlich ermöglichte, eine wachsende Bevölkerung in großen urbanen Zentren mit jeder Art von Lebensmitteln zu versorgen. Festzuhalten ist, dass die Keramikbehälter eindeutig keine römische Erfindung sind, die Römer aber alles in eine größere, industrielle Dimension transformierten.

Keramik in all seinen Schattierungen spielt bis in die Gegenwart eine nicht unwesentliche Rolle. Das, obwohl Kelten um die Zeitenwende den Siegeszug des Holzes einläuteten, zunächst im Norden, in den folgenden Jahrhunderten nach und nach überall. Im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. wurden Dolia auch in Rom allmählich durch Holzfässer ersetzt, die waren kostengünstiger zu beschaffen im Handling wesentlich praktischer. Die Verwendung von Keramikbehältern hält trotzdem bis heute an, trotz der Erfindung von Edelstahltanks nach dem 2. Weltkrieg. Man mag es als eine Ironie der Geschichte sehen, aber in nicht wenigen Weinbaubetrieben stehen große Holzfässer, Keramikbehälter und Edelstahltanks heute friedlich nebeneinander. Dabei sind Gefäße aus Keramik oder Holz, speziell die Barriques, oft mehr als nur Lagerbehälter. Wer als Winzer den Kachetischen Stil nachahmt, die traditionelle georgische Technik und immerhin Weltkulturerbe, kann auf höchstem Niveau „Story Telling“ betreiben. Er nennt seine Weine dann wegen ihrer Farbe Orange Wines oder Naturwein. Die Sommeliers danken.

Caroline Cheung bewegt sich sehr konsequent innerhalb des Buchtitels und spricht Fachleute, aber ebenso interessierte Laien an. Das Buch verbindet Archäologie, Önologie, Historie und Kultur, eigentlich ideal für die GGW. Das Thema ist, einschränkend, allein Rom und dessen Containern gewidmet, der Rest der Welt und die Bedeutung von Keramik insgesamt werden weniger ins Auge gefasst. Wer Hammer ist, sieht die Welt als Nagel. Dafür deckt das Buch das römische Imperium und vor allem die Vielfalt der Behälter umfassend ab. Cheung sieht die Weinbehälter als die Superstars der gigantischen römischen Lager- und Infrastruktur für Lebensmittel. Eine rettungslos überbevölkerte Stadt mit bis zu einer Million Einwohnern zu versorgen, war alles andere als trivial. Letztlich war dazu unter anderem eine regelrechte Industrie zur Herstellung der Dolia entstanden. Allein in Mittelitalien ließen sich im 1. Jahrhundert n. Chr. 20 Produktionsstätten identifizieren. Sie produzierten Dolia für rund 100 Kellereien in dieser Region, die sich die großen Behälter mit hohen Anschaffungspreisen leisteten. Aber überall, wo es Römer und Wein gab, Spanien, Frankreich, Nordafrika, waren Dolia in unterschiedlichen Größen zu finden.

Der Schwerpunkt des Buches liegt auf Wein und noch etwas auf Olivenöl als Inhalt. Weizen oder Garum, das Maggi der Antike, werden ausgeklammert. Die unterschiedlichen Formen (rundlich, klein, groß, dünn, dick usw.), die Herstellung, die häufig notwendige, aufwendige Reparatur sind ihr Thema. Besonders die Reparatur war angesichts von deren hohen Anschaffungskosten immer erste Wahl. Dazu beschreibt sie regionale Unterschiede oder die Evolution der Dolia im Laufe der Zeit. All das wird in neun Kapiteln auf 210 Textseiten mit 75 Bildern und Grafiken anschaulich und ausführlich dargestellt. Ein Anhang von rund 130 Seiten mit großem Literaturverzeichnis und weiteren Erläuterungen zeigt die Tiefe, mit dem das Thema angegangen wird.

Dolia waren die größten Behälter ihrer Zeit, oft mit 1.000, aber auch bis 3.000 Liter Inhalt in Kellereien, deutlich kleinere in Gaststuben oder Landgütern. Vorausgegangen waren die griechischen Pithoi (Einzahl: Pithos), auch bis einige Hundert Liter fassend, unterschieden die sich von den Dolia in ihrer Form, sie waren eher für oberirdische Lagerung gedacht und nicht selten verziert. Kleinere Exemplare wurden sogar als Urnen nach einer Kremierung verwendet. Diesen, samt den georgischen Qvevries, liegt die gleiche anspruchsvolle Herstellung mit viel Spezialwissen zugrunde. Schichtweiser Aufbau mit speziellem, möglichst mineralreichem Ton, oft das Geheimnis des Produzenten, nur wenige Zentimeter täglich in die Höhe wachsend, dann einige Tage Lufttrocknen, bevor bei über 1.000 Grad Celsius mehrere Tage gebrannt wurde. Nach dem Auskühlen waren die Behälter transportbereit. Ausgekleidet wurden sie in der Antike mit einer dünnen Schicht Holzteer, die ein rauchiges Aroma ergibt und noch einen gewissen Gasaustausch erlaubt. Die heutigen Qvevries sind mit Bienenwachs ausgekleidet und sind so in der Lage, mit einer Art Mikrooxigenation (ein dosiertes Zuführen von reinem Sauerstoff zum Most oder jungen Wein) die Reife des Weines zu unterstützen. In den Kellereien wurden die Dolia in der Erde eingegraben, bis nur noch der obere Wulst herausschaute. Sie konnten mit Deckeln weitgehend luftdicht verschlossen werden. In Großbetrieben mit Dutzenden dieser Behälter betrugen die Abstände zwischen den Dolia oft nur wenige Zentimeter.

Die Weinherstellung mit und in diesen Behältern konnte auf unterschiedlichen Wegen erfolgen: Als reine Mostgärung, als Maischegärung mit weißen oder roten Trauben, abgebeert oder mit ganzen Trauben, evtl. noch mit Erwärmung (Kühlung war in römischer Zeit schwieriger), Lagerung nur kurz oder über Monate in den Dolia. Schwefelung gab es keine, die Gärung selbst war eine Spontangärung. Dadurch ergab sich für die antiken, aber auch für die heutigen Kellermeister, ein breites Spektrum an unterschiedlichen Weinen, je nach Philosophie des Unternehmens. Abgezogen wurde von oben, der Trester bzw. Weintrub konzentrierte sich unten. In die größeren Dolia (oder Qvevries), ab etwa 800 bis 1.000 Liter, konnten Arbeitssklaven einsteigen und reinigen. In Georgien wird der Weinrückstand heute zu einem sehr beliebten Tresterschnaps, vergleichbar Grappa, veredelt. Aufgrund hoher Gerbstoffgehalte konnten die Weine längere Zeit gelagert werden. Der römische Weingeschmack war zumindest bei den Alphatieren auf reife Weine geeicht, die aber bei größerem Bedarf durch Erhitzung einer Schnellreifung unterzogen werden konnten.

Cheung liefert in ihrem Buch eine Fülle von Spezialwissen, das der Laie interessiert zur Kenntnis nimmt, aber letztlich nicht wirklich kritisch begleiten kann. Er ist beeindruckt von den vielen Zahlen, Daten und Fakten. Eine fachkundige Rezension von Dimitri Van Limbergen von der Universität Verona vermisst allerdings einen interpretativen Mehrwert und einen mehr übergreifenden Ansatz. Wer sich mit dem antiken Rom, seiner Weinkultur und der Technologie beschäftigen will, wird nicht zuletzt aufgrund der anschaulichen Grafiken und Fotos viel Genuss bei der Lektüre finden.

Jochen Hamatschek, Landau

- Details

- Kategorie: Buchbesprechungen

Göttert, Karl-Heinz: Tal und Tälchen. European Essays on Nature and Landscape. Hamburg 2024. 144 Seiten; ISBN: 978-3-96194-248-0. 22,00 Euro.

„Tal und Tälchen“ gehört zur Reihe der „European Essays on Nature and Landscape“, die sich essayistisch mit den Themen Natur und Landschaft befassen. In dem hier besprochenen Band geht es um das Obere Mittelrheintal und seine durch die Zuflüsse geprägten Tälchen. Man nimmt das Büchlein gerne zur Hand. Der Text ist mit überwiegend farbigen Abbildungen illustriert. Auf einer Doppelseite findet der Leser eine Karte des Rheintales zwischen Koblenz und Bingen, die sich gut zur Orientierung eignet. So hat man den Rheinsteig, 22 Burgen, Loreley und Spitznack, das Steeger Tal, die Pulsbachklamm und (weitere) Orte, die der Autor Karl-Heinz Göttert beschreibt und besucht hat, während der Lektüre problemlos im Blick. Im Vor- und Nachsatz „dräut“ (man kann es schwerlich anders ausdrücken) eine beeindruckende Zeichnung des engen Tales mit der Loreley.

Göttert macht auf rund 130 Seiten aus seiner „Anhänglichkeit an dieses Rheintal“ keinen Hehl. Vor allem sind es pointiert persönliche Begegnungen mit der Landschaft und ihren Menschen, die er schildert. Der an Natur und Kultur interessierte Leser profitiert von diesen gut vorbereiteten Kontakten, den Informationen und Reflexionen des gebürtigen Koblenzers, den die Frage umtreibt: „Was ist das eigentlich genau – eine Kulturlandschaft?“

Das Themenspektrum könnte breiter nicht sein. Am Beispiel seines Geburtsortes schildert Göttert die typischen und wiederholt anzutreffenden Probleme der Siedlungen im Mittelrheintal. „Denn Ehrenbreitstein hatte früh mit den negativen Seiten des wirtschaftlich wie touristisch erschlossenen Rheintals zu kämpfen“. So rückt er die optische Abschnürung durch die Eisenbahnlinie, den landschaftsverändernden Bau der Bundesstraße als Hochstraße und die zeitweilig komplette Isolation des Ortes durch den Hochwasserschutz in den Blick. Im Kapitel „Vom Fachwerk und (zu) viel Verkehr“, das sich mit Rheinstädtchen wie Oberwesel und Bacharach befasst, nimmt er dieses Thema teilweise noch einmal auf. Das hübsche Bild vom „Rhein als Gräber des Mittelrheintales“ wird im Kapitel „Von Riffen, Sandbänken und Lachsen“ mit Leben gefüllt. „Höhenburgen und Spornburgen“ werden in ihrer Bedeutung für die geistlichen und weltlichen Herrschaften (Zölle), die Romantiker („Des Knaben Wunderhorn“), die Preußenprinzen und den Ruhrindustriellen Hugo Stinnes beleuchtet. Heute sind sie die Treiber des Rheintourismus. Besonders der Verbindung zwischen (Bau)- Kultur und Natur widmet sich der Abschnitt „Auf der Burg“: Der Autor sieht Mauerreste als „eine einzige Huldigung an das Rheinische Schiefergebirge“, betrachtet Moose und Flechten, den Weißen Mauerpfeffer und den Goldlack, den ein Kreuzritter mitgebracht haben könnte. An anderer Stelle macht er die Einmaligkeit der Natur im Mittelrheintal daran fest, dass mehr als ein Drittel aller in Deutschland heimischen Pflanzenarten dort auf 0,2 Prozent der Gesamtfläche vertreten sind. „Für die Fauna gilt Ähnliches“. Göttert bedauert, dass sich Falken, die er „die eigentlichen Burgherren“ nennt, und Dohlen bei seinem Besuch auf Burg Liebenstein nicht blicken lassen. Er vermisst den Burggarten, der den Bewohnern in alten Zeiten zur Ernährung und zu Heilzwecken diente. Bei diesem Thema lässt der Germanist Göttert, der als Hochschullehrer an der Universität Köln forschte und zuletzt in China lehrte, sein Vorwissen erkennen, das aus der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Pflanzen- und Tierbüchern von der Antike bis in die Frühe Neuzeit stammt. Wenn später „Von Felsen, Steinbrüchen und Stollen“ die Rede ist, erhält der Leser Einblicke in die Erdgeschichte und staunt über „eine Verbindung in 150 Metern unter dem Rhein, wo einmal Loren hin und her fuhren“.

Den Status als UNESCO-Welterbe verdankt das „Tal“ nicht zuletzt den menschengemachten Terrassierungen der steilen Berghänge. Damit spielt der seit dem 7. Jahrhundert urkundlich nachweisbare Weinbau im Oberen Mittelrheintal auch im vorliegenden Essayband eine nicht geringe Rolle. Auf knapp zwanzig Seiten im Zusammenhang und an mehreren anderen Stellen ist von den Mühen des Terrassenweinbaus, den Brachen und allzu seltenen Zuschüssen zur Erhaltung kleinparzellierter Hänge die Rede. Auch vom Bopparder Hamm mit seinen besten Weinlagen und dem Vermarktungsproblem des Mittelrheinweins, „weil er, anders als der Wein im benachbarten Rheingau, international kaum bekannt ist“. Göttert diskutiert die durch Flurbereinigung und Querterrassierung bedrohte Ästhetik des Kleinzelligen, stellt aber zugleich fest: „Auch der Weinbau hat keine „natürliche“ Ästhetik und schon gar keinen Anspruch auf kleinzelligen Terrassenanbau“. Im Austausch mit dem Winzer Florian Weingart, der nicht nur Bäume auf einer 1200 Jahre alten Weinbergsparzelle gerodet hat, um Reben anzupflanzen, sondern auch Weinbergspfirsiche und andere Obstbäume gepflanzt hat, notiert er eine Vision, die dem Mittelrheintal ein lebendiges Erbe bewahren könnte: „Die Idee ist, ein zusammenhängendes Stück traditioneller vielfältiger Kulturlandschaft nach ökologischen Gesichtspunkten dauerhaft zu erhalten und die Monokultur des Weinbaus vielfältig zu ergänzen“. Auf Weingarts Parzellen grasen Kamerunschafe und Kühe befreundeter Landwirte. Dem Riesling hält auch dieser Winzer trotz der Probleme, die der Klimawandel mit sich bringt, die Treue. Die vielseitige Rebsorte, die in der geschützten Tallage aufgrund des Terroirs ihre ganze Qualität ausspielen könne, habe Zukunft, wenn denn die Winzer als „originäre Pfleger und Hüter dieser Landschaft“ ihr Geschäft verstünden.

„Die unausweichliche Dynamik historischer Entwicklung“ im Blick, handelt „Tal und Tälchen“ auf anregende und unterhaltsame Art und Weise von der Vielfalt und der Identität des Oberen Mittelrheintals. Es motiviert zu Erkundungen und Wiederbegegnungen und kann auch zur Vorbereitung des für wein- und kulturinteressierte Zeitgenossen obligatorischen Ausflugs zur BUGA 2029 empfohlen werden.

Peter Schuh, Trier

- Details

- Kategorie: Buchbesprechungen

Andreas Wagner: Winzergrab. Emons Verlag Köln, 2025. 240 Seiten; ISBN: 978-3-74082481-5. 15,00 Euro.

Es geht um Eifersüchteleien, Erbstreitigkeiten, Hinterlist, Rachegelüste, alte und neue Rechnungen, die zu begleichen sind. Andreas Wagner beschreibt die Zustände in manchen Weinorten in Rheinhessen sehr anschaulich. Und drumherum strickt er, selbst als Winzer in einem Weinort Zuhause, heitere Episoden und muntere Feierlichkeiten im großen Stil mit viel Konsum und Völlerei und sogar einem „sportlichen“ Festzug, in dem einem Senior-Winzer, der schon auf der Spur des Mörders ist, letztlich klar wird, wer der Schurke ist, der im Weinberg zuschlug. Denn ein Mord in den Reben mit vielen Verdächtigen darf nicht fehlen in diesem Krimi. Und so ganz nebenbei beschreibt Wagner, welche Probleme Winzer in der heutigen Zeit haben, erklärt, wie guter Wein entsteht und warum es auch mäßige Gewächse gibt. So wird das „Winzergrab“ auch zum Fachbuch. Dass sich vielleicht manche Orte und Protagonisten wiedererkennen, hatte noch keine Auswirkungen auf den Autor. „Bisher gab es keine Proteste“, verrät Andreas Wagner (Jahrgang 1974) nach einem Dutzend flott geschriebener Winzerkrimis. Aber er kennt seine Pappenheimer, führt selbst mit seinen beiden Brüdern und der ganzen Familie ein alteingesessenes 23-Hektar-Weingut mit Straußwirtschaft in Ettenheim, das ihm vermutlich auch reichlich Inspiration für seine flott und anschaulich geschriebenen Krimis vermittelt. Er selbst beschreibt die Arbeit mit „Jeder macht alles, ich mag am liebsten Riesling und Spätburgunder“.

Rudolf Knoll, Schwandorf

- Details

- Kategorie: Buchbesprechungen

Stoll, Manfred und Schultz, Hans-Reiner (Hrsg.): Das Deutsche Weinbaujahrbuch 2024. 256 Seiten, 26 Farbfotos, 41 farbige Zeichnungen, 25 Tabellen, kartoniert. ISBN 978-3-8186-2037-0. 14,95 Euro. E-Book (PDF) 11,99 Euro.

In diesem Jahr ist das 75. Deutsche Weinbaujahrbuch erschienen. Im Vorwort erinnern die heutigen Herausgeber Prof. Dr. Hans-Reiner Schultz und Prof. Dr. Manfred Stoll an die Leistungen ihrer Vorgänger, namentlich Dr. Bruno Götz, Dr. Waldemar Madel und Dr. Günther Schuft. Zutreffender Weise stellen die Herausgeber fest, dass das Deutsche Weinbaujahrbuch über all die Jahre stets durch fachlich wertvolle Beiträge geprägt war. Von Anfang an war es den Herausgebern ein wesentliches Anliegen, den Winzerrinnen und Winzern die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft und Forschung aus den verschiedensten Gebieten in kurzen Aufsätzen zu vermitteln sowie Statistiken der Weinwirtschaft, Informationen über Rebschutzmittel, branchenrelevante Anschriften etc. an die Hand zu geben. Nicht zuletzt wurden immer wieder Beiträge aus dem Bereich Weingeschichte und Weinkultur publiziert, die für die Mitglieder unserer Gesellschaft von besonderem Interesse waren.

In diesem Jahr ist das 75. Deutsche Weinbaujahrbuch erschienen. Im Vorwort erinnern die heutigen Herausgeber Prof. Dr. Hans-Reiner Schultz und Prof. Dr. Manfred Stoll an die Leistungen ihrer Vorgänger, namentlich Dr. Bruno Götz, Dr. Waldemar Madel und Dr. Günther Schuft. Zutreffender Weise stellen die Herausgeber fest, dass das Deutsche Weinbaujahrbuch über all die Jahre stets durch fachlich wertvolle Beiträge geprägt war. Von Anfang an war es den Herausgebern ein wesentliches Anliegen, den Winzerrinnen und Winzern die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft und Forschung aus den verschiedensten Gebieten in kurzen Aufsätzen zu vermitteln sowie Statistiken der Weinwirtschaft, Informationen über Rebschutzmittel, branchenrelevante Anschriften etc. an die Hand zu geben. Nicht zuletzt wurden immer wieder Beiträge aus dem Bereich Weingeschichte und Weinkultur publiziert, die für die Mitglieder unserer Gesellschaft von besonderem Interesse waren.

Auch in der 75. Ausgabe werden weinhistorische Themen aufgegriffen. Außerdem werden einige Beiträge veröffentlicht, die in einem Bezug zu den jüngste Tagungsthemen unserer Gesellschaft stehen. Lutz Häfner beschäftigt sich in seinem Aufsatz mit „In den Sand gesetzt? Der Weinbau auf Sandböden als Doppelstrategie gegen die Reblaus und die Verwüstung südrussländischer Steppengebiete im 19. und frühen 20. Jahrhundert“. Gerd Götz setzt sich mit dem Anbau und Anbauverboten von Hybrid- und Amerikanersorten in der Vorderpfalz zwischen 1890 und 1955 auseinander. Er hat seinen Beitrag mit „Vetter Kilians Erbe“ überschrieben. Im Nachgang zu unserer Regensburger Tagung weisen wir gerne auf den Beitrag von Wolfgang Rüby hin: „Der Baierwein, eine Renaissance?“ Eine lesenswerte Ergänzung zu unserem Tagungsthema Klimageschichte ist der Beitrag „Bringt die globale Erwärmung ein höheres Risiko für Spätfrostschäden?“ von Plückhahn, Brömser und Janssen. Gleiches gilt für die Veröffentlichung von Töpfer und Trapp: „Klimawandel und Nachhaltigkeit führen zu einem Wandel des Rebsortenspiegels“, ein Thema, das auch während der Frühjahrstagung am Mittelrhein diskutiert wurde. Nicht zuletzt möchten wir wieder auf die umfangreichen Informationen im Anhang des Weinbau-Jahrbuches hinweisen, darunter die Anschriften der Verbände, Organisationen, Einrichtungen des Bundes und der Länder sowie der deutschen Weinmuseen.

Rudolf Nickenig, Remagen

- Details

- Kategorie: Buchbesprechungen

Fries, Oliver/Gerstenbauer, Lisa-Maria/Sonnleitner, Andrea/Spera, Stefan René (Hrsg.): Die vernakuläre Weinarchitektur Österreichs, Jahrbuch für Hausforschung in Österreich, Band 4 (2022). 352 Seiten; ISBN 978-3-9519895-3-2. Erhältlich zu einem Druckkostenbeitrag von 20,00 Euro (plus 6,00 Euro Versandkosten) bei Lisa-Maria Gerstenbauer (

Der 4. Band des Jahrbuchs für Hausforschung in Österreich enthält auf rund 350 Seiten die schriftlichen Zusammenfassungen von Vorträgen, die im Rahmen der 2. Verbandstagung des Arbeitskreises für Hausforschung – Regionalgruppe Österreich zum Thema Die vernakuläre Weinarchitektur Österreichs vom 22. bis 24. Oktober 2021 im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf im Südburgenland gehalten wurden. Der Band fasst den aktuellen Forschungsstand zur bäuerlich-anonymen Baukultur im Kontext von Wein- und Obstbau zusammen und widmet sich insbesondere dem Themenkreis der Kellergassen. Dabei handelt es sich um ein nicht nur auf das heutige Niederösterreich beschränktes Phänomen bäuerlicher Zweckarchitektur, die in ähnlicher Ausprägung auch in anderen Weinbaugebieten Ostmitteleuropas zu finden ist.

Der 4. Band des Jahrbuchs für Hausforschung in Österreich enthält auf rund 350 Seiten die schriftlichen Zusammenfassungen von Vorträgen, die im Rahmen der 2. Verbandstagung des Arbeitskreises für Hausforschung – Regionalgruppe Österreich zum Thema Die vernakuläre Weinarchitektur Österreichs vom 22. bis 24. Oktober 2021 im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf im Südburgenland gehalten wurden. Der Band fasst den aktuellen Forschungsstand zur bäuerlich-anonymen Baukultur im Kontext von Wein- und Obstbau zusammen und widmet sich insbesondere dem Themenkreis der Kellergassen. Dabei handelt es sich um ein nicht nur auf das heutige Niederösterreich beschränktes Phänomen bäuerlicher Zweckarchitektur, die in ähnlicher Ausprägung auch in anderen Weinbaugebieten Ostmitteleuropas zu finden ist.

Das Thema der vernakulären, also traditionell gewachsenen Weinarchitektur bezieht alle Gebäude und baulichen Anlagen mit ein, die mit der Herstellung, Lagerung und Distribution von Trauben- und Obstwein auf dem Gebiet des heutigen Österreich und den angrenzenden Regionen der Nachbarländer in Beziehung stehen. Es sollen darunter rurale und anonyme Bauten verstanden werden, die nicht zum grundherrschaftlichen Eigenbetrieb gehörten. Dieser Ansatz schließt damit alle Anlagen geistlicher und weltlicher Herrschaft aus.

Aus dem Inhalt:

Oliver Fries/Thomas Schmid-Schwaigerlehner: Die vernakuläre Weinarchitektur Österreichs. Bilanz der 2. Verbandstagung des Arbeitskreises für Hausforschung – Regionalgruppe Österreich.

Gerold Esser: Die Kellergasse. Versuch einer bau- und siedlungstypologischen Gliederung.

Erich Landsteiner: Wirtschafts- und sozialhistorische Hintergründe der niederösterreichischen Kellergassen im ostmitteleuropäischen Kontext (16.–19. Jahrhundert).

Hubert Feiglstorfer: Lehm in der vernakulären Weinarchitektur in Österreich.

Erich Broidl: Funktionalität der Presshäuser in den Weinviertler Kellergassen und ihre Auswirkungen auf die Baustruktur.

Alexandra Knapp: Garben statt Reben. Zum Phänomen der Scheunenviertel in Deutschland.

Angelina Pötschner: Bauen für den Haustrunk. Das Kellerviertel Heiligenbrunn – ein Denkmalensemble im Herzen des Uhudlerlandes.

Johann Gallis/Albert Kirchengast: Das burgenländische Kellerstöckl: Mikrokosmos der Baukultur. Ein Anstoß aus gegebenem Anlass.

Astrid Kropf: Betrachtung des Presshauses aus Winten-Bergen und des Weinkellers aus Prostrum-Bergen im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf.

Maria Miggitsch: Das Kellerviertel Heiligenbrunn. Baudokumentation sowie historische und soziale Betrachtungen.

Veronika Plöckinger-Walenta: Weingartenhütten – unscheinbar, aber nicht unbedeutend.

Erich Broidl: Hauerlucken. Schutzbauten der Weinhauer im Löss.

Patrick Schicht: Winzerhäuser im niederösterreichischen Industrieviertel.

Oliver Fries: Die Presshausbauten der niederösterreichischen Kellergassen. Ein Bautypus im überregionalen Vergleich.

Elisabeth Rücklinger: Die Mostproduktion im niederösterreichischen Mostviertel, deren Presshäuser, Kellerstöckl und Kellerräume.

Hermine Ploiner: Die Kellergassen Etsdorf und Walkersdorf (Niederösterreich) – eine Quellensuche.

Marina Graser: Die Raschalaer Kellergasse: Entwicklungsprozess und Sanierung.

Wolfgang Galler: Keller und Kellergassen als Schauplatz soziokulturellen Lebens im südöstlichen Weinviertel.

Ronald Kurt Salzer: Die „Alte Geringen“ in Ketzelsdorf und die „Loamgstettn“ in Ameis – zwei niederösterreichische Kellergassen im wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Vergleich.

Václav Nečada/Jana Křivánková: Geschichte der Kellergasse von Tracht (Strachotín) in Südmähren (Tschechien).

István Vincze †: Ungarische Weinkeller.

Heidrun Schroffenegger/Hildegard Thurner: Tiefer Keller, Ansetz, Torgglkeller – Überlegungen zur Architektur der Weinkeller in der Umgebung von Bozen.

Oliver Fries/Lisa-Maria Gerstenbauer/Michael Grabner: Wie es kracht im Gebälk! Dendrochronologisch datierte Baumpressen in Niederösterreich: Ein kurzer Werkstattbericht.

Zusammengefasst: Das Handbuch enthält viele spannende Berichte – und man wird als Leser etwas traurig, dass wir nicht über ein entsprechendes Werk in Deutschland verfügen. Oder positiv gewendet: die Vorlage der v. a. österreichischen Kollegen sollte Anlass geben, über ein ähnliches Projekt bei uns nachzudenken.

Rudolf Nickenig, Remagen

- Details

- Kategorie: Buchbesprechungen

Naser, Christian: Balthasar Neumanns Weinhändlerschloß. Das Zeller Palais als Kristallisationspunkt der wirtschaftsgeschichtlichen Bedeutung der fränkischen Weinhändler im 18. Jahrhundert. 2 Bände, Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2022. ISBN 978-3-8260-7538-4. 88,00 Euro.

Einige werden sich erinnern: Anlässlich der Herbsttagung 2017 der Gesellschaft für Geschichte des Weines in Wertheim besuchten wir in Gerlachsheim das barocke Palais der Weinhändlerfamilie Buchler. Dr. Christian Naser hielt dort einen Vortrag zur Geschichte der fränkischen Weinhändler im 18. Jahrhundert. Naser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Philologie in Würzburg. Seine Beschäftigung mit den Weinhändlern und ihren Häusern entspringt vor allem bürgerschaftlichem Engagement: Es geht Naser darum, durch architekturhistorische Forschung kulturelles Erbe sichtbar zu machen, es in einen größeren wirtschaftsgeschichtlichen Kontext zu stellen und damit letztlich zur Erhaltung der Denkmäler beizutragen. Bereits 2012 hatte sich Naser in einer Publikation mit dem Zeller Weinhändlerpalais beschäftigt, das der berühmte Barockbaumeister Balthasar Neumann 1744 für den Weinhändler Andreas Wiesen ausführte. Nun hat er eine deutlich erweiterte Fassung vorgelegt.

Naser hat den 450 Seiten umfassenden Textteil in fünf Hauptkapitel gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Zeller Weinhändlerfamilien, ihrem Aufstieg, ihrer Bedeutung am Markt und ihrem Niedergang. Die fränkischen Weinhändler waren im Territorium des Hochstifts Würzburg im 18. Jahrhundert ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, ihr Aufstieg begann nach dem Pfälzer Erbfolgekrieg. Durch taktisch arrangierte Heiratsverbindungen entstanden mächtige Kartelle. Rund 30 fränkische Weinhändler hatten ihre Tätigkeit Anfang des 18. Jahrhunderts nach Frankfurt ausgedehnt, wo sie Dependancen unterhielten und den Weinmarkt dominierten und kontrollierten. In ihren fränkischen Heimatorten errichteten sie repräsentative Wohn- und Firmensitze. Die Familien der Zeller Weinhändler legten zunächst als Ziegelhändler und Schiffleute den Grundstock für ihr Vermögen. Das Hochstift Würzburg bot im 18. Jahrhundert mit seiner starken Bautätigkeit entsprechende Verdienstmöglichkeiten. Zell wiederum wies günstige Bedingungen für den überregionalen Weinhandel auf. Ausschlaggebend war die direkte Nähe zum Fluss als Transportweg, der Ort lag an einer Furt und am Knotenpunkt mehrerer bedeutender Verkehrswege und bot eine durch Quellen gespeiste Frischwasserversorgung. Innerhalb eines Zeitraums von etwa hundert Jahren, zwischen 1692 und 1794, entstanden in Zell zahlreiche Weinhändlerpalais, von denen 18 bis heute erhalten sind. Besonders markant sind die Jahre 1741 bis 1751, als parallel zum barocken Umbau des Klosters Oberzell die fünf größten Palais errichtet wurden. Obwohl sie vielfach umgenutzt wurden, prägen die Gebäude den Ortskern und sind von außerordentlicher Bedeutung für das Verständnis der Wirtschaftsgeschichte Zells und Frankens.

Der ausführliche zweite Hauptteil ist der Baugeschichte und der Architektur des Neumann‘schen Palais gewidmet. Die zwischen 1741 und 1744 errichtete Dreiflügelanlage, ein schlossartiges Gebäude mit Geschäfts-, Repräsentations- und Wohnräumen, eigener Anlegestelle und figurengeschmücktem Terrassengarten, verfügte über ein zweistöckiges Kellerensemble mit fünf um einen Ehrenhofkeller gruppierten Gewölbekellern. Zur Weinerzeugung werden große Mengen an frischem Wasser benötigt, eine eigene Wasserversorgung war also essenziell. Naser kann eindrücklich zeigen, dass die Quellen am Zeller Berg ein wichtiger Standortfaktor waren. Sie wurden durch Quellenfassungen und Brunnenkammern nutzbar gemacht, wovon das ausgeklügelte, heute noch funktionsfähige Wasserkanal- und Drainagesystem unter dem Zeller Schloss zeugt.

Im dritten Kapitel werden dem Zeller Schloss sechs palaisartige Weinhändlergebäude in Franken gegenübergestellt, im vierten Teil liefert Naser eine Inventarisierung der weiteren 17 in Zell erhaltenen Weinhändlerhäuser. Anhand dieser Vergleiche kann Naser das typische Raumkonzept eines Weinhändlerpalais aufzeigen: Produktion, Lagerung, Kontor, repräsentative Räume mit Festsälen und Wohnen unter einem Dach. Ein ausführlicher Quellenteil im fünften Kapitel sowie 220 Abbildungen in Band 2 ergänzen die Ausführungen.

Nasers quellengesättigte Studie ist an der Schnittstelle zwischen Weingeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Kunstgeschichte und historischer Bauforschung angesiedelt. Die Darstellung ist wegen der Komplexität und Vielzahl an Quellenbelegen nicht immer leicht zu lesen, die zentralen Aussagen werden in den jeweiligen Abschnitten jedoch in kurzen Zusammenfassungen verständlich auf den Punkt gebracht. Grundlagenforschung ist arbeitsintensiv, und gerade hierin liegt der hohe Verdienst dieser Studie. Die erhaltenen Weinhändlerhäuser in Zell wurden im Laufe der Jahrhunderte vielfach umgenutzt, stehen teils leer oder sind dem Verfall preisgegeben. In anderen fränkischen Weinbaugemeinden sind sie ganz verschwunden. Christian Nasers Buch liefert wichtige Bausteine, um dieses einzigartige kulturelle Erbe zu begreifen und ist ein Plädoyer dafür, es erlebbar zu machen und zu erhalten.

Christine Krämer, Stuttgart

- Details

- Kategorie: Buchbesprechungen

Junglas, Wolfgang: Weinorte im Rheingau/Entdecken – Entspannen – Entkorken. Droste Verlag, Düsseldorf 2023. Paperback, 168 Seiten; ISBN 978-3-7700-2422-3. 16,00 Euro.

Die Gesellschaft für Geschichte des Weines plant, ihre Frühjahrstagung 2025 im Rheingau zu veranstalten. Wer sich rechtzeitig darauf vorbereiten will, dem sei dieses Buch des bekannten Fernsehschaffenden empfohlen. Der Autor ist im Rheingau zu Hause und wohnt mit seiner Familie direkt an den Weinbergen. Um die kümmert er sich als Präsident der Deutschen Weinpublizisten (Weinfeder e.V.) und der internationalen Weinjournalisten (FIJEV) auch beruflich. Er veröffentlichte bereits zahlreiche Gastronomieführer und produzierte bekannte TV-Sendungen wie „Johann Lafer kocht“ oder die „Wahl der deutschen Weinkönigin“.

Der gebürtige Eifelaner ist überzeugt: im Rheingau lässt es sich gut leben. Und dafür führt er in seinem Buch viele Argumente an. Er verfolgt dabei ein überzeugendes journalistisches und verlegerisches Konzept: Er stellt 76 „Weinorte“ vor, kurz, knapp und unterhaltsam auf einer Druckseite beschrieben, dazu jeweils ein ganzseitiges attraktives Foto. Auffallend, dass der Autor mit der Formulierung der Überschriften sehr stark auf weinkulturelle und weingeschichtliche Aspekte setzt: „Schlenderweinprobe im Kloster“ (Kloster Eberbach in Eltville), „Romantik pur erleben“ (Das historische Brentano-Haus in Winkel), „Riesenfass im Kunstkeller“ (Weingut Georg Müller Stiftung in Hattenheim), „Straußwirtschaft wie früher“ (Weingut Hanka in Johannisberg), „Weinkultur im besten Sinne“ (Keller & Kunst Kontor in Kiedrich), die Reihe an weinkulturhistorischen Aufhängern, die Junglas bedient, um seine Lieblingsorte anzupreisen, ließe sich fortsetzen.

Da Junglas zeigen will, dass sich im Rheingau gut leben lässt, kommt er an Empfehlungen für Weinrestaurants nicht vorbei. Das Spektrum ist groß: „Piratenbude am Fluss“ (Beachrestaurant Allendorf am Rhein), „Steinhaus für Gourmets“ (Das Graue Haus in Winkel), „Weinrestaurant klassisch“ (Restaurant zum Krug in Hattenheim) bis zu „Buntes Genussland“ (Y Wine & Kitchen in Eltville).

Der Autor zielt aber bewusst auch auf junge Weinfreunde, wenn er zum Beispiel folgende Empfehlungen gibt: „Chillen im Liegestuhl“ (Weinstrand Rüdesheim), „Kuscheln im Fass“ (Übernachten im Rheingau 524 in Geisenheim), „Jung und kreativ“ (Weingut Jung-Dahlen in Erbach). Natürlich dürfen touristische Empfehlungen nicht fehlen: „Weinwandern im Welterbe (Wander-Guru Wolfgang Blum), „Winzerhof für Wohnmobile“ (Weinhof Martin in Erbach), „Immer der Flasche nach“ (Flötenwanderweg in Oestrich), „Unterwegs zu Weinmühlen“ (Mühlenwanderweg im Elsterbachtal), „Auf zum Pfiffchenlauf!“ (Rheingausport in Oestrich), usw.

Natürlich beschäftigt sich Junglas nicht nur mit Wein, auch der Sekt kommt nicht zu kurz: „Hier prickelt der Rheingau“ (Sekt- und Weinkellerei Reuter & Sturm), „Prickelndes Weinhotel“ (Wein- und Sekthaus F. B. Schönleber in Mittelheim), „Oranger Sekt-Adel“ (Sektmanufaktur Schloss Vaux in Eltville), „Sektprobe über den Dächern“ (Bachmanns Wein+Kultur in Eltville), „Winzersekt aus Erster Lage“ (Wein- und Sektgut in Hattenheim).

Junglas entführt die Leser zu den unterschiedlichsten Weinorten, bunt gemischt und immer wieder überraschend: alle bekannten Weingüter, Klöster und Schlösser, aber auch Neueinsteiger, Gutsausschänke und Restaurants, Übernachtungsangebote, Weinprobiermöglichkeiten, farbige Weinerlebniswelten, Wanderempfehlungen, schönste Weinsichten, Weinfeste, Beratungsangebote, Wissenschaft, Nobles, Stylisches, Hippes, Traditionelles, bewährte und moderne Veranstaltungen. Ein kurzweiliges Brevier. Sehr zu empfehlen (insbesondere, Sie wissen schon, als Vorbereitung für die Frühjahrstagung 2025!).

Rudolf Nickenig, Remagen

- Details

- Kategorie: Buchbesprechungen

Junglas, Wolfgang: Weinorte an der Mosel/Entdecken – Entspannen – Entkorken. Droste Verlag, Düsseldorf 2023. Paperback, 168 Seiten; ISBN 978-3-7700-2421-6. 16,00 Euro.

Der gebürtige Eifelaner Wolfgang Junglas ist nicht nur überzeugt, dass es sich im Rheingau gut leben lässt. Er bleibt auch seiner ersten Heimat verbunden, die mit Erinnerungen an Ausflüge in eine „lebensfreundliche, liebliche Welt“ der Mosel verknüpft ist. Über Jahrzehnte hat er die Entwicklung des Weinbaus und der Gastronomie in dem weltberühmten Tal sowie an Saar und Mosel journalistisch und weinverkostend begleitet. Nach seinem Eindruck befreit sich die traditionelle Touristenregion von ihrem verstaubten Image und punktet mit neuen Ideen. Alles wäre nichts, wenn zu dieser spektakulären Steillagenlandschaft nicht wieder herausragende Weinqualitäten angeboten werden – und davon ist er überzeugt. Er beobachtet, wie sich die jungen Moselaner und Moselanerinnen zwischen Weinfesten, Trachtentanzgruppen und modernen Weinevents neu erfinden. So fügen sich Landschaft, Menschen, Weine, wunderschöne alte und neue Architektur, innovative, aber auch bodenständige Gastronomie und Hotellerie, Freizeitangebote für Jung und Alt zu einem attraktiven weintouristischen Reiseziel zusammen.

Und so heißt es direkt im ersten Kapitel: „Bühne frei für die Weinkultur“ im Haus Waldfrieden in Alf, in dem die Kölner Szene (u. a. Wolfgang Niedecken) und der Frankfurter Raum stark vertreten sind. Die weiteren Empfehlungen umfassen das gesamte Spektrum von Weinkultur: Von „Hippe Weinbar an der Porta Nigra“ bis zu einem Besuch „in einer anderen Zeit“, im Jugendstil Hotel Bellevue in Traben-Trarbach. Wer sich für „Weinbau wie anno dazumal“ interessiert, dem wird von Junglas das Weinmuseum in Senheim empfohlen. Für die Wanderfreunde gibt es viele Möglichkeiten an der Mosel und der Autor spart nicht mit Tipps, die sich hinter neugierig machenden Überschriften verbergen: z. B. „Eidechse liebt Riesling“, ein Wein-Erlebnispfad in Bernkastel-Kues; „Let´s go Weinschnitzeljagd“ mit dem Weinhaus Kochan&Platz in Lieser oder „Team Wein unterwegs“, Weinwanderung mit den Weber Brüdern. Und natürlich finden sich bei diesen Weinwanderungen immer wieder tolle Aussichten, wie z. B. „der Blick der Helden“, die schönste Weinsicht in Lieser. Wer nicht das Hotelbett sucht, der hat mit „Schlafen wie im Fass des Bacchus“ eine bemerkenswerte Alternative. An der Mosel gibt es eine ganze Reihe von empfehlenswerten Übernachtungsmöglichkeiten, von Gästezimmern bis zu gediegenen Hotels. Junglas empfiehlt zum Beispiel als „Glücksort der Wein-Gastlichkeit“ den Winzerhof Gietzen in Hatzenport, das Weinhotel Deinhard´s in Bernkastel oder „das Hotel der Weinkönigin“ in Mertesdorf. Niemand braucht an der Mosel zu verhungern, das Angebot für jeden Geschmack und Geldbeutel ist vorhanden. Junglas empfiehlt zum Beispiel einen Besuch im „Wein-Tafelhaus Oos in Trittenheim“, wo man nicht nur auf der Terrasse, sondern auch in der Küche „den Sternen so nah“ ist. Gerne stimmt man dem Autor zu, „Fisch muss schwimmen“, sein Tipp für einen Besuch im Wein- und Fischhaus in Trier macht neugierig.

Längst ist der Erhalt der Steillagenlandschaft an der Mosel keine pure Männersache mehr. Junglas verdeutlicht dies an mehreren Beispielen, so an „Lenas Steillagen-Waden“, Weingut Endersfelder in Mehring, an der „Generation weiblich“ im Weingut Gindorf in Schweich, am Weingut Sandra Berweiler in Leiwen, wo es den „Wein der Frauen“ gibt. Natürlich verschweigt oder missachtet der Autor die berühmten Weingüter an Mosel, Saar und Ruwer nicht, die international bekannten Flaggschiffe, die Vor- und Immernochkämpfer für den guten Ruf des Rieslings und des einmaligen Terroirs. Und trotzdem ist nicht zu übersehen, dass es auch an der Mosel Schwierigkeiten gibt, alle guten Steillagen zu erhalten. Umso wichtiger sind ergänzende Projekte zum Rebenanbau, wie zum Beispiel „ein Weinberg duftet nach Lavendel“, der Razejunge Wingert in Lehmen lädt ein zum Besuch.

Junglas entführt die Leser zu den unterschiedlichsten Weinorten, zu bekannten Weingütern, Neueinsteigern, Gutsausschänken und Gaststätten, empfiehlt unterschiedliche Übernachtungsangebote, vielfältige Weinprobiermöglichkeiten, gibt Wanderempfehlungen, präsentiert schönste Weinsichten, Hippes und Traditionelles in bunter Mischung. In der Kürze liegt die Würze. Ein empfehlenswertes Brevier für alle Moseljünger und für die, die es werden wollen.

Rudolf Nickenig, Remagen

- Details

- Kategorie: Buchbesprechungen

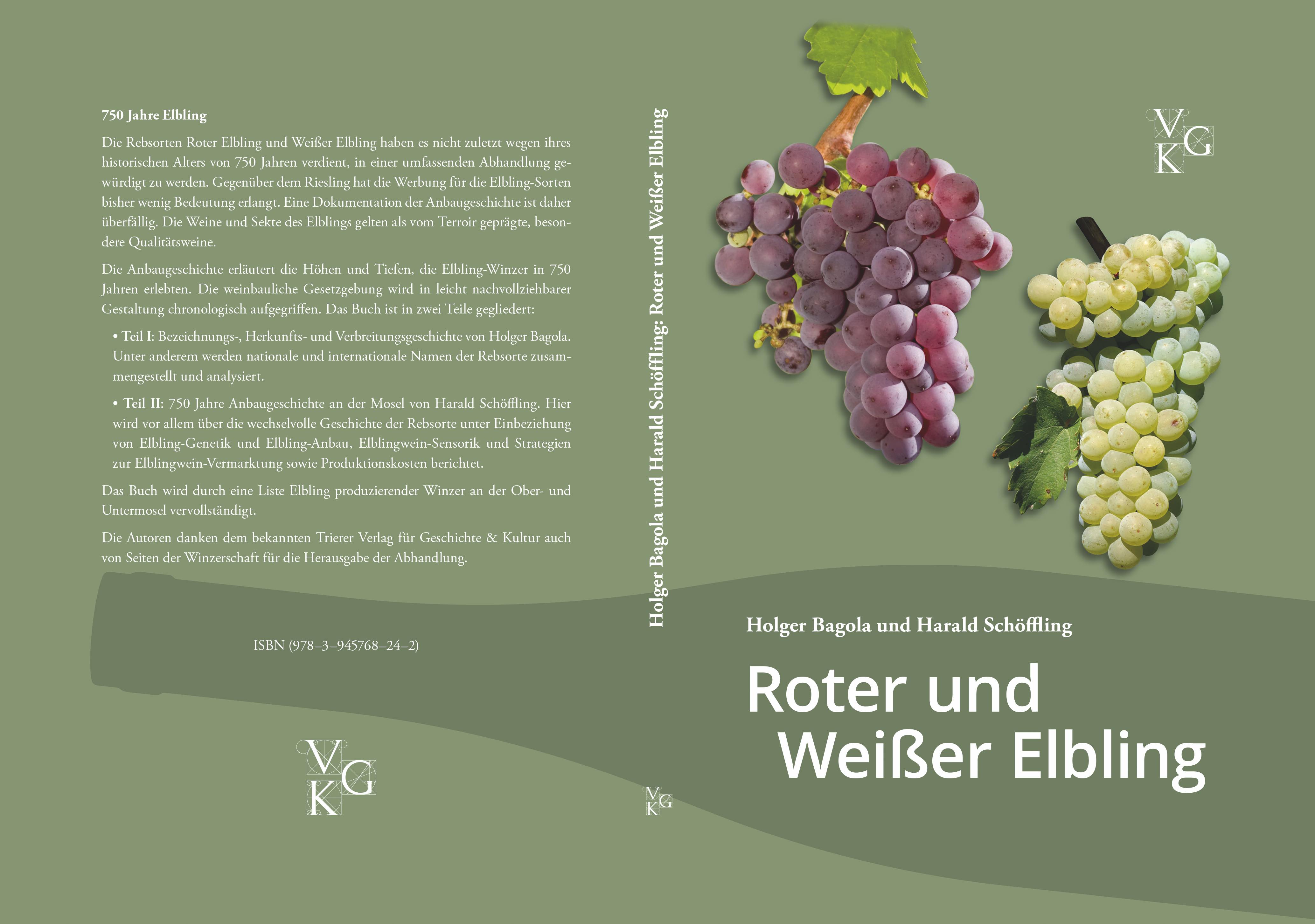

Bagola, Holger und Schöffling, Harald: Roter und Weißer Elbling. Verlag für Geschichte & Kultur, Trier 2023. 192 Seiten; ISBN 978-3-945768-24-2. 18,50 Euro.

Wie der Titel schon erahnen lässt, richtet sich dieses Buch an alle Weinliebhaber und Fachleute, die schon immer fundierte und sehr detaillierte Informationen rund um die Rebsorte Elbling suchten. Mit ihrer weiß- und rotbeerigen Form besitzt sie eine jahrhundertelange Anbautradition und ist in Deutschland, vor allem für das Moselgebiet, von besonderer kulturhistorischer Bedeutung. Aufgrund des hohen Ertrags war sie in der Vergangenheit oft die Rebsorte der Wahl, verlor jedoch nach dem Wegfall des „Zehnt“ zunehmend an Bedeutung. Die Qualität wurde dabei oft als minderwertig empfunden und Rebsorten wie der Riesling erhielten Vorrang. Besonders aber nach Krisenzeiten flammte, aufgrund der hohen Ertragsstabilität, das Interesse zunehmend wieder auf, so dass die Rebsorte Elbling in den letzten Jahrhunderten einige Höhen und Tiefen erlebte. Heutzutage ist sie aber trotz aller Widrigkeiten noch immer im Anbau. Und das zurecht, was die Autoren in diesem Buch überzeugend darlegen können.

Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Teil I wurde von Holger Bagola verfasst und trägt den Titel „Bezeichnungen, Herkunft, Geschichte und Verbreitung“. Der Leser erhält hier vertiefende Einblicke in die ampelographische Beschreibung der Rebsorte mit all den Diskrepanzen und diskussionswürdigen Punkten historischer Werke sowie eine aktuelle Fassung aus der Beschreibenden Sortenliste 2015: Reben des Bundessortenamtes. Besonders hervorzuheben ist hier die Tatsache, dass der Rote Elbling oft als reine Beerenfarbmutation des Weißen Elblings beschrieben ist, es aber dennoch weitere, nicht zu vernachlässigende, ampelographische Unterschiede gibt. Weiterhin wird der Ursprung des Namens Elbling diskutiert, die Problematik zu Synonymen und Homonymen dargelegt und dabei dezidiert auf die oft verwendete historische Bezeichnung „Kleinberger“ eingegangen. Abgerundet wird das Kapitel mit einigen geschichtlichen Aspekten und der heutigen Verbreitung (national wie international). Teil II wurde von Harald Schöffling verfasst und trägt den Titel „Höhen und Tiefen zweier traditioneller Rebsorten im Weinbaugebiet Mosel – 750 Jahre Anbaugeschichte –“. Nach einem informativen Exkurs zur Geschichte der Klonenzüchtung in Deutschland wird hier vor allem über die oben erwähnte wechselvolle Anbaugeschichte des Elblings unter Einbeziehung historischer Ereignisse und rechtlicher Maßnahmen berichtet. Weiterführend kann man sich über den aktuellen Stand des Anbaus mit Fakten zu Flächen, Klonen und Unterlagen sowie über Strategien zur Weinvermarktung oder z. B. geschätzte Produktionskosten informieren.

Insgesamt liefern die Autoren einen fundierten und gründlich recherchierten Überblick über alle weinrelevanten Aspekte der Rebsorte Elbling. Sie erläutern die Ursprünge und schlagen einen Bogen bis in die Gegenwart mit Empfehlungen für die Zukunft. Aufgrund des zweiteiligen Konzeptes gibt es logischerweise hier und da kleinere Dopplungen, die ich aber aufgrund der hohen Informationsdichte gerne erneut gelesen habe. Die Lektüre ist lehrreich, leicht nachvollziehbar und von weinkultureller Bedeutung. Ich empfehle sie jedem Wein- und Kulturinteressierten aus dem Mosel-Saar-Ruwer-Gebiet sowie generell jedem Weinliebhaber und Fachmann mit Interesse an der Rebsorte Elbling. Und wer nach dem Lesen des Buches direkt Lust auf einen Elbling-Wein oder -Sekt bekommen hat, dem liefern die Autoren eine umfangreiche Liste produzierender Winzer an der Ober- und Untermosel, die das Werk zweckdienlich vervollständigt.

Franco Röckel, Siebeldingen

- Details

- Kategorie: Buchbesprechungen

Konsortium Südtirolwein (Hg.): Wein in Südtirol – Geschichte und Gegenwart eines besonderen Weinlandes. Athesia Buch GmbH, Bozen. 520 Seiten; ISBN: 978-88-6839-696-1. 55,00 Euro. Erscheinungsdatum: 13.03.2024.

Wer eine Buchrezension schreibt, sollte eine kritische Distanz wahren können. Ich gebe zu, es fällt mir in diesem Fall schwer. Warum? Als junger Generalsekretär war ich sehr häufig in Südtirol, weil wir – die Vertreter deutschsprachiger europäischer Weinbaugebiete – uns regelmäßig in Bozen trafen, um die europäische Weinbaupolitik zu beraten. Nach den intensiven Sitzungen diese einzigartige Weinbauregion erleben zu dürfen, war einfach wunderbar. Warum noch? Die Begeisterung über die Haptik, die Graphik, das Virtuelle dieses Buches. Sie, die potenziellen Leser können es noch nicht nachempfinden, aber wenn Sie die wunderbaren, großformatigen Fotos in diesem Buch gesehen haben, dann wissen Sie, was ich meine. Warum so begeistert? Weil ich zu der Generation Buchliebhaber gehöre und weil ich deshalb ein wenig neidisch werde, dass wir in Deutschland seit vielen Jahren kein derartiges Buch über unsere Weinkultur mehr zustande gebracht haben; während vor wenigen Jahren Österreich es fertiggebracht hat und nun auch Südtirol.

Schauen wir in das Inhaltsverzeichnis: Wir finden fünf große Abschnitte: Erstens das Thema Raum und Natur: Kleines Land, vielfältige Lagen. Zweitens Weinbau im Wandel der Zeit: Lernen und Erfahrung sammeln – 2.500 Jahre lang. Drittens Produktion und Konsumation: Der lange Weg von der Rebe ins Glas. Viertens Der Wein in Kunst, Kultur und Gesellschaft: Mensch und Wein. Fünftens Forschung, Beratung, Verbände: Hier lebt man Wein. Bereits diese Überschriften machen neugierig. Obwohl mich alle Abschnitte ansprechen, schaue ich – mit der Perspektive unserer Gesellschaft – als erstes auf den zweiten Abschnitt: Weinbau im Wandel der Zeit. Ich gehe eine Wette ein, dass unser GGW-Präsident Andreas Otto Weber aufgrund seiner wissenschaftlichen Studienthemen als erstes das Kapitel „Guter Wein aus dem Süden – Weingüter süddeutscher Klöster“ von Josef Nössing lesen wird. Wollen Sie wissen, worauf ich mich stürze? In diesem Abschnitt finden sich drei Beiträge von Helmuth Scartezzini: Spuren aus fast zwei Jahrtausenden – Von den Römern bis ins 18. Jahrhundert; Aufstehen, Krone richten, weitermachen – das für den Weinbau turbulente 19. Jahrhundert; Ein waschechter Bozner – Der St. Magdalener; Ein Weißer im Rotweinland – der Terlaner; Hochalpin bis mediterran – Die Weinbaugebiete Südtirols (gemeinsam mit Monika Unterthurner). Helmut Scartezzini war damals bei unseren weinbaupolitischen Besprechungen als Vertreter Südtirols dabei. Ich hatte seit vielen Jahren nichts mehr von ihm gehört. Ganz im Gegensatz zu Ivo Maran, unserem GGW-Beiratsmitglied, der ebenfalls an mehreren Beiträgen des Buches beteiligt ist: Deutsch? Italienisch? Oder doch ein bisschen von beiden? Einflüsse auf Weinbau und Önologie in einer Grenzregion; außerdem: Vom Massenprodukt zum Charakterwein (Coautor Stefan Morandell); zudem: Erst ausschenken, dann zahlen – der Weinhandel auf den Jakobipreis (mit dem gleichen Coautor); Wie schmeckt der Fortschritt – Erste Weinverkostungen im 19. Jahrhundert (mit dem gleichen Coautor).

Für mich ist das Buch eine Reise in die Vergangenheit, verbunden mit wunderbaren Erinnerungen, aber auch in die Zukunft, denn es macht Lust, den nächsten Südtirol-besuch zu planen. Zum Beispiel nach Mölten in die höchstgelegene Sektkellerei, Josef Reiterer, ein Pionier der handwerklichen Spitzensekte gibt mit seinem Beitrag prickelnde Besonderheit – die Sektproduktion in Südtirol einen Anstoß für dieses Reiseziel. Wein und Sekt, das ist keine rationale, sondern eine hochemotionale Weinkulturgeschichte. Südtirol und dieses Buch sind bestens geeignet, sich diesem Erlebnis hinzugeben. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Autoren auch kritisch die eigene Geschichte analysieren, Tacheles reden bzw. schreiben. So zum Beispiel, wenn Eduard Bernhart von Krisen, Kriege und ein Paradigmenwechsel – Die Weinwirtschaft von 1900 bis heute oder von den Sturen, Querdenkern und Pionieren im biologischen und biodynamischen Anbau schreibt. Die Autoren beherrschen die Kunst, die Leser mitzunehmen, kritisch und emotional, zu letzterem tragen die Fotos aus heutigen und vergangenen Zeiten bei. Man mag es mir nachsehen, dass ich mit besonders großem Interesse im 5. Abschnitt „Hier lebt man Wein – Forschung, Beratung, Verbände“ gestöbert habe und nochmals voller Bewunderung nachgelesen habe, wie die Branche zusammengestanden ist, um das Weinbaugebiet qualitativ nach oben zu führen. Ich kann nicht alle 42 Autoren würdigen, aber zwei Namen müssen doch noch oder nochmals erwähnt werden: Eduard Bernhart, der als Direktor des Weinkonsortiums die Gesamtverantwortung übernommen hatte sowie Christian Rainer, der es als Koordinator fertiggebracht hat, diese große Autorenschaft zu motivieren und zur rechtzeitigen Abgabe ihrer Manuskripte anzuhalten. Einen Sack Flöhe zu hüten, soll eine vergleichsweise einfache Aufgabe sein. Insgesamt ist auf 520 Seiten ein vielfältiges Spektrum des Weinbaugebiets Südtirol entstanden. Anders gewendet – egal, welche Brille man aufhat, für jeden Begeisterten vom Südtiroler Wein und Sekt ist dieses Buch sehr empfehlenswert.

Rudolf Nickenig, Remagen