Gudrun Mangold:

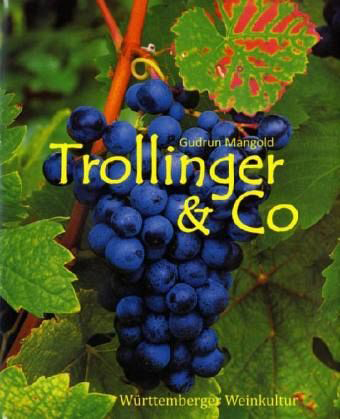

Trollinger & Co. Württemberger Weinkultur.

Edition Gudrun Mangold, Heidelberg 2007. 160 Seiten.

ISBN 978-3-00-023433-0. EUR 39,90

Beim ersten Durchblättern dieses ganz offenbar mit Herzblut aufgemachten, opulent bebilderten und mit seinen zahlreichen historischen Fotos auch hübschen Bandes gewinnt man einen durchaus positiven Eindruck.

Es scheint eines jener Bücher zu sein, die sich gut als Geschenk für solche eignen, die dem Württemberger Wein zugetan sind. Der Band will aber nicht nur eine Einführung in Württembergs Weinbau, seine Weine und Geschichte sein. Als solcher lohnte er nicht mehr als eine kurze Vorstellung. Das Buch will mehr.

Bereits bei der Lektüre des Vorworts ("Anstoß") stutzt man. Hier schreibt offensichtlich jemand voller Ressentiments: von Weinliebhabern, die dummes Zeug "schwätza", von Weinjournalisten ("je wichtigtuerischer, desto offener der Kofferraum") und über Historiker. Lassen wir auf sich beruhen, wie weit die sich darin aussprechenden Vorurteile ein reales Fundament besitzen. Schwätzer gibt es überall und nicht nur Weinjournalisten sind korrumpierbar.

Aus dem Rezensenten unbekannten Gründen stellt das Buch eine Abrechnung mit der Tübinger Dissertation von Christine Krämer, "Weinbau in Württemberg. Herkunft, Einführung, Verbreitung und die Qualität der Weine vom Spätmittelalter bis ins 19. Jahrhundert (Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte 7), Ostfildern 2006", dar und dies im Stile dessen, was man eigentlich nicht anders denn als "Zickenkrieg" bezeichnen kann. Wenn die Verfasserin Thesen aus der von ihr kritisierten Doktorarbeit referiert, streut sie immer wieder Bemerkungen ein wie "Hoppla" (S. 127) oder "Wie bitte?" (S. 130). Ein Kapitel überschreibt sie "Doktor Trollinger oder In Vino Veritas" und bei einem Autoren, aus dessen Publikationen sie manches übernommen hat, bedankt sie sich "Chapeau (auch wenn es kein Doktorhut ist)!" (S. 159).

Worum geht es? Christine Krämer hat mit ihrer Dissertation die zweifellos bislang bedeutsamste Arbeit zur Weingeschichte Württembergs vorgelegt. Sie stellt nicht zuletzt in methodischer Hinsicht einen großen Fortschritt dar, denn Krämer kann zeigen, dass eines der großen Probleme der historischen Ampelographie die Gefahr der Verwechslung von Herkunftsbezeichnungen für Rebvaritäten mit historischen Handelsbezeichnungen von Weinen ist. Diesem Problem ist nur durch sorgsame Quellenkritik beizukommen.

Krämer vermag nun in ihrem Kapitel zum Trollinger auf Grund systematischer Quellenanalysen wahrscheinlich zu machen, dass die Rebvarietät, die heute unter dem Namen Trollinger kultiviert wird, in Württemberg und anderen deutschen Weinbaugebieten zunächst anders genannt wurde. Dabei geht sie von der italienischen Bezeichnung des Vernatsch aus, wie der heutige Trollinger in Südtirol heißt, von Schiava. Der Name leitet sich gemäß lateinischen Quellen des 12. Jahrhunderts von "slava" ab. Diese Traube war im Friaul, im Veneto und der Lombardei verbreitet. Wahrscheinlich stammt sie vom Balkan (Slawonien). Im deutschen Sprachraum ist sie im 14./15. Jahrhundert als "Schlafen" oder "Geschlafene" belegt, was sich von "slava" herleitet; auch als "Lombard", "Lambert" (im Rheingau, 18. Jh.) und "Lamper" taucht sie auf, was die lombardische Herkunft des Rebguts reflektiert. In Württemberg hieß sie meist jedoch "Welsch", was sprachlich sehr genau ein Wissen um die Herkunft außerhalb des Reiches wiedergibt.

Trollinger, d. h. "Tirolischer" Wein war indes, wie bereits mittelalterliche Zollordnungen belegen, zunächst ein Weinhandelsname. Es ist die durch Quellenbelege gut gestützte These Krämers, dass dieser Name auf die "welschen" Rotweine Württembergs erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts übertragen wurde, weil Südtiroler Weine sich eines so guten Rufs erfreuten. Das vereinzelte Zeugnis des Marcus Sitticus von Wolkenstein in seiner Landesbeschreibung Südtirols von 1600, wo er neben "Geschlaffen" und "Vernatsch" auch "Trollinger" nennt, spricht nicht gegen Krämers Grundannahme. Was damals damit bezeichnet wurde, muss unklar bleiben, hebt jedenfalls spätere Quellenbelege zur württembergischen Weingeschichte nicht auf, die den Namen noch lange Zeit nicht kennen.

Die wissenschaftlich absolut sauberen Argumentationen Krämers vermag Gudrun Mangold offensichtlich nicht nachzuvollziehen. Das zeigt ihre Bemerkung, dass "man beim Versuch, der Argumentation in Sachen Trollinger zu folgen, unsanft aus der Kurve fliegt" und dass die Dissertation einer Überarbeitung bedurft hätte (S. 130). Leitend ist für sie offensichtlich die Vorstellung, dass nicht sein kann, was nicht sein darf: Die Rebsorte Trollinger muss als solche aus Tirol stammen, auch wenn die Quellen etwas anderes sagen und Mangold sogar selbst berichtet, dass im Remstal für den heutigen Trollinger immer noch der Name "Welscher" gebräuchlich ist. Dass die Autorin meint, in der Dissertation Krämers "logische Brüche" feststellen zu können, liegt möglicherweise aber darin begründet – leider muss man es sagen –, dass ihre Lateinkenntnisse nicht ausreichend sind, um alle Quellenzitate Krämers nachvollziehen zu können; dieser Verdacht keimt, wenn man Ciceros Maxime "suum cuique" (Jedem das Seine) als "suum quique" zitiert findet (S. 120).

Die Invektiven auf Frau Dr. Krämer, die Professoren, die ihre Dissertation betreuten und begutachteten, und diejenigen, welche den Druck der Arbeit unterstützten (S. 131 werden sie alle namentlich genannt und an den Pranger gestellt), bilden jedoch nicht die einzige Front, an der Mangold kämpft. Sie will auch gegen den allgemeinen Konsens der Forschung zeigen, dass es bereits römischen Weinbau in Württemberg gab. Dabei zeigt sich erneut, dass die Verfasserin leider nicht wirklich historisch zu denken vermag und zu historischer Quellenkritik – in diesem Fall von archäologischen, d. h. monumentalen Quellen – keinen Zugang hat. Die Addition von Wahrscheinlichkeiten (die bei rechtem Licht betrachtet, nicht einmal solche sind) ergibt keine Tatsachen.

Die Reben auf der Jupitergigantensäule von Walheim (Lkr. Ludwigsburg) sagen angesichts der Verbreitung dieses ikonographischen Motivs im Römerreich nichts über antike Rebkulturen in dieser Gegend. Das im 16. Jahrhundert bei Fellbach in einer Weinbergsmauer verbaut aufgefundene Mithrasrelief dafür in Anspruch zu nehmen, "dass bereits die Römer Rebstöcke auf dem lössreichen Boden angepflanzt haben" (S. 42), ist schlichtweg unsinnig. Der 1957/58 ausgegrabene "Römerkeller" der Villa rustica von Oberriexingen (Lkr. Ludwigsburg) wird zwar gern als Weinkeller angesprochen, ist aber ein Vorratskeller gewesen. Dafür, dass dort Wein aus Württemberg gelagert wurde, gibt es keinerlei Anhaltspunkte.

Was Gudrun Mangold schlicht vergisst, ist das Verbot des Weinbaus außerhalb der italischen Provinzen durch Kaiser Domitian im Jahre 90, das erst Ende des 3. Jahrhunderts durch Kaiser Probus aufgehoben wurde. Um diese Zeit aber war Württemberg schon den Alamannen anheim gefallen. Gerade weil es gilt, dass das Verbot nicht überall streng beachtet wurde, muss die Wissenschaft für den Zeitraum seiner Geltung einen direkten Nachweis für Weinbau in den Provinzen fordern, z. B. archäobotanische Zeugnisse. Rebmesser, wie sie oft angeführt werden, sind hier z. B. ohne den metallurgischen Nachweis antiken Eisens oder eindeutiger Fundumstände unergiebig; sie wurden, was immer wieder betont werden muss, bis in die Neuzeit in einer Form verwandt, die sich seit der Antike nicht verändert hatte, und häufig in Weingärten verloren.

Dass der elbgermanische Personenverband, den wir nach einem Zeugnis vom Ende des 3. Jahrhunderts Alamannen nennen, einen römischen Weinbau fortgesetzt hätte, wie Mangold meint, ist eine vollkommen unwahrscheinliche These.

Andere Dinge, die in diesem Buch zu korrigieren bzw. zu präzisieren sind, fallen demgegenüber weniger ins Gewicht. Festzuhalten ist (S. 26), dass der Großteil des verbliebenen Tübinger Weinbaus heute im Ammertal liegt. Dort waren nicht die Zisterzienser der nahen Abtei Bebenhausen begütert – auch wenn man es gern annehmen möchte – sondern die Prämonstratenser von Obermarchtal an der Donau (S. 28). Der Beginn des Weinbaus am Neckar im Rottenburger Weggental mit dem Weinberg und dem Kelterhaus der wahrscheinlich weltweit ältesten Weinbruderschaft, den Urbansbrüdern von 1401, ist der Verfasserin offensichtlich unbekannt. Die herzoglich angeordnete Verringerung der Gewichte im Vorfeld des Aufstands des "Armen Konrad" von 1514 in Beutelsbach bedeutete nicht die Erhöhung der Verbrauchssteuer (S. 45), sondern diese war, auf Fleisch erhoben, mit der Veränderung der Gewichte zusätzlich verbunden. Dass in Neckarsulm 1855 "die allererste Weingärtnergenossenschaft" gegründet worden sei (S. 89), liest man öfters. In Wirklichkeit ist es komplizierter: 1854 wurde in Asperg und 1855 in Neckarsulm eine "Assoziation für die Bereitung und Verwertung des Weinmostes" gegründet. Genossenschaften im rechtlichen Sinne waren dies noch nicht. Dazu bedurfte es erst eines Genossenschaftsgesetzes. Das erste erließ Preußen 1867. Auf dessen Grundlage wurde als erste Winzergenossenschaft 1868 die von Mayschoß an der Ahr gegründet. Die Jahresangabe 1942 (S. 128) ist zu verbessern in 1342.

Hätte die Autorin ihre Lust auf Kontroversen gezügelt, sähe man ihr solche Schnitzer sicher eher nach und wäre der ganze Band ein durchaus recht nettes Buch. So aber ist es an vielen Stellen ärgerlich und insgesamt enttäuschend.

Verfasser: Prof. Dr. Hans Reinhard Seeliger

Aus: Mitteilung der GGW 2/2008