Am 29. Dezember 2022 verstarb Dr. Reinhold Baumann, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat und Ehrenmitglied der GGW

Vortragsreihe im Landesmuseum Württemberg über die Geschichte von Bier und Wein – Die Vorträge wurden aufgezeichnet und sind nun als Video verfügbar!

Weiterlesen: Vortragsreihe in Stuttgart zur Sonderausstellung „Berauschend“

Prof. Dr. Michael Matheus erhält für seine herausragenden Leistungen und sein besonderes Engagement den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz

Weiterlesen: Prof. Dr. Michael Matheus mit Landesverdienstorden ausgezeichnet

Tradition und Kultur des Weinbaus in Rheinhessen als Buch und als Webseite

Neuer Vorlesungszyklus ab November 2022 an der Hochschule Geisenheim von und mit Dr. Daniel Deckers (FAZ/HGU)

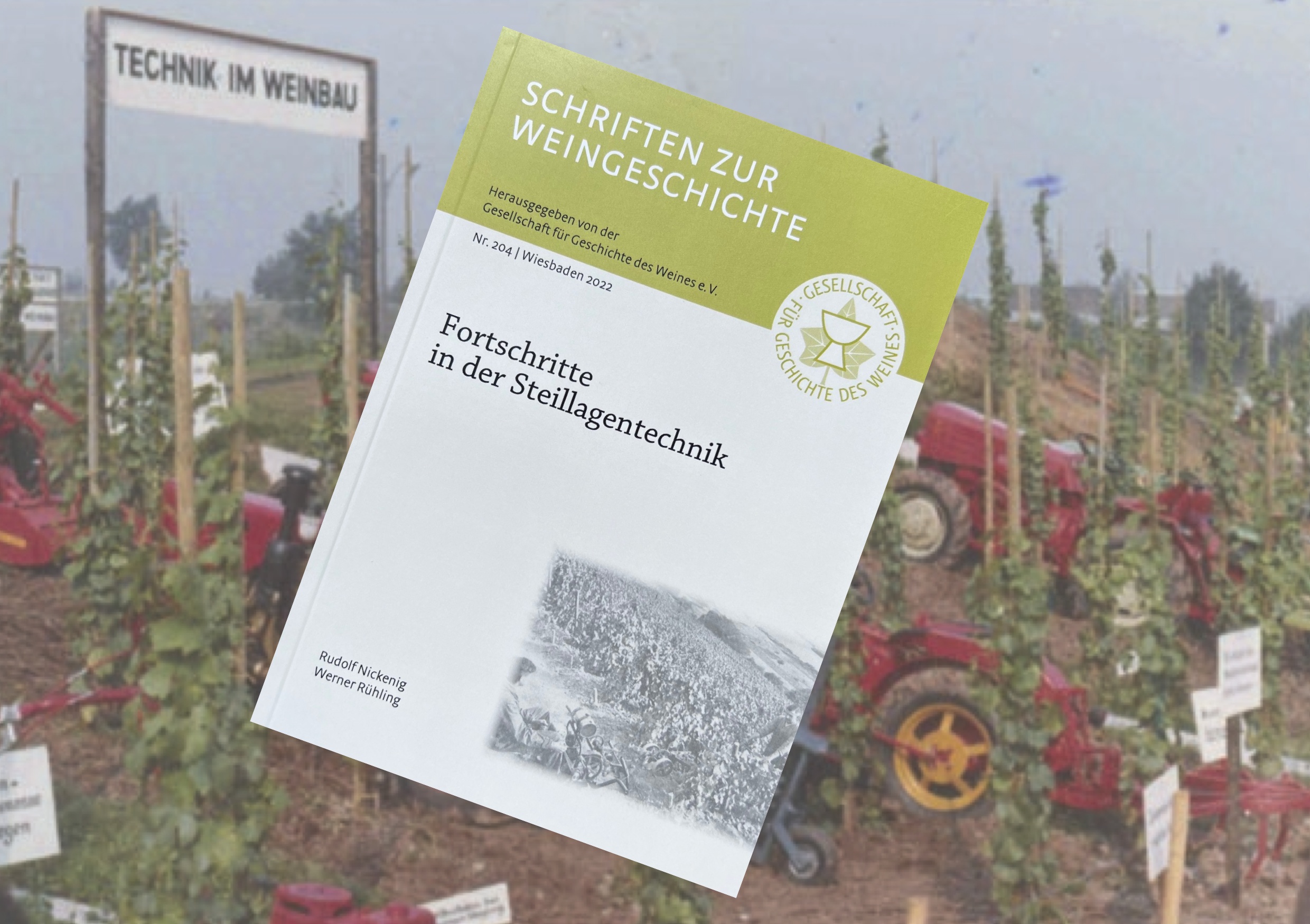

Rudolf Nickenig/Werner Rühling: Fortschritte in der Steillagentechnik

Ein neuer Podcast aus der Serie "Aufgekreuzt" des Portals katholisch.de zur gemeinsamen Geschichte von Kirche und Wein

Die GGW führte im Oktober 2023 eine Tagung mit Schwerpunkt „Weingeschichte und Nationalsozialismus“ durch und überarbeitet ihre Veröffentlichungen.

Geschichte und Gegenwart des Weinbaus im niederösterreichischem Weinviertel und in den Nachbarregionen in Ostmittel- und Südosteuropa

Weiterlesen: Jahrestagung der GGW vom 25.-29. Mai 2022 in Retz – Nachlese

Mit Vorträgen zur Weingeschichte in Niederösterreich und in den Nachbarregionen in Tschechien, Rumänien und Ungarn. Das Symposium steht allen Interessierten offen. Anmeldung bis Mitte Mai möglich!

Weiterlesen: Öffentliches Symposium zur Weingeschichte am 27. Mai 2022 in Retz im Weinviertel